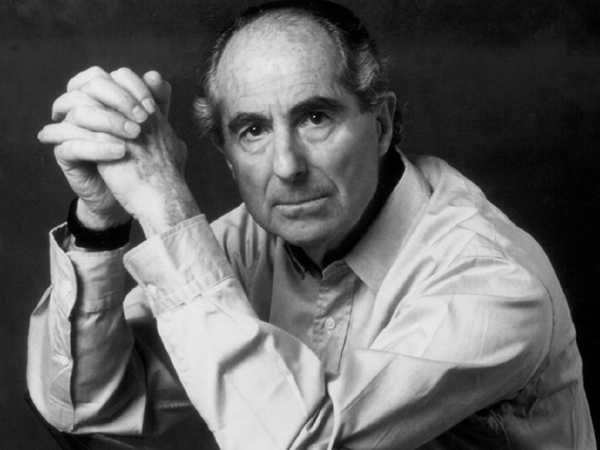

Pia Masiero è docente di letteratura Nord-Americana a Ca’ Foscari e direttrice del Festival Incroci di Civiltà. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo la monografia Philip Roth and the Zuckerman Books, 2011. Le abbiamo chiesto, a pochi giorni dalla scomparsa dello scrittore, di raccontarci attraverso il suo punto di vista questo gigante della letteratura contemporanea.

«Sono passati poco più di dieci giorni dall’annuncio della morte di Philip Roth il 22 maggio scorso. Giorni in cui i giornali e la rete hanno profusamente parlato del pluripremiato scrittore, del suo monumentale contributo alla letteratura del secondo novecento, delle sue fotografie spietate e al contempo commuoventi dell’animo umano che si stagliano memorabili a comporre un preciso affresco dell’America contemporanea. Abbiamo ripercorso la traiettoria lunga quattro decenni abbondanti, dall’esordio della raccolta di racconti Goodbye Columbus (1959) al suo ultimo romanzo Nemesi (2010), passando attraverso lo scandaloso Lamento di Portnoy (1969), e una prodigiosa serie di capolavori tra la metà degli anni novanta e la metà degli anni 2000 tra cui ricordiamo su tutti Pastorale americana (1997) e La macchia umana (2000) già nel pieno dei suoi sessant’anni. Abbiamo visto il suo nome associato agli altri grandi della letteratura ebreo-americana quali Bernard Malamud e soprattutto Saul Bellow, dai quali, come Roth stesso ha avuto modo di sottolineare, ha “imparato moltissimo sul come rendere ‘il trattino’ una fonte di energia creativa.” Abbiamo per l’ennesima – e ultima volta probabilmente – sentito il lamento per il mancato premio Nobel per la letteratura. Abbiamo sentito della costanza quasi ossessiva con cui interpretava il suo lavoro di scrittore, sette giorni su sette, dall’alba al tramonto, alla ricerca del modo migliore per illuminare un personaggio, scandagliarlo nella sua unicità psicologica, della soluzione più appropriata per la voce narrante o per l’ordine di presentazione degli eventi, in romanzi incentrati spesso su personaggi ebrei in cerca di se stessi tra fedeltà alle proprie radici e assimilazione, tra pulsioni erotiche e istanze etiche.

E dunque che cosa aggiungere alla profusione di commenti, analisi, commemorazioni che ci hanno inondato? Qualche notazione che – mi sembra – possa aiutare a sintetizzare una vita dedicata alla scrittura come luogo privilegiato – per non dire unico – di conoscenza dell’animo umano e della sua America.

Nel 2000 con l’uscita del terzo romanzo della cosiddetta “trilogia americana”, La macchia umana, Philip Roth richiede ai suoi editori di modificare la lista delle sue opere pubblicate in precedenza che tipicamente appare in apertura dei libri in quello che si chiama paratesto. Da qui in avanti e nelle riedizioni dei libri già usciti Roth vuole che la tipica lista cronologica venga sostituita con una lista suddivisa in quattro grandi blocchi con questi titoli: “libri di Zuckerman”, “libri di Roth”, “libri di Kepesh”, “altri libri”. Questo dettaglio paratestuale è una indicazione importante di come Roth, a quarant’anni dall’inizio della sua carriera, (ri-) legga la sua produzione e inviti i suoi lettori a fare lo stesso. I personaggi principali, nonché voci narranti, diventano così, in questa lettura retrospettiva dell’autore stesso, il centro degli universi narrativi creati da Roth che acquisiscono così una consistenza che va al di là del singolo romanzo a creare delle vere e proprie biografie letterarie che attraversano vari libri e numerosi anni.

I “libri di Zuckerman”, personaggio che condivide con il suo creatore svariati dettagli autobiografici, dall’essere nato a Newark nel 1933 all’essere uno scrittore diventato famoso con un libro scandaloso nel 1969, per esempio, tracciano una traiettoria lunga quasi trent’anni da Lo scrittore fantasma (1979) a Il fantasma esce di scena (2007). La commistione tra fatti e finzione, rappresentata all’ennesima potenza nella biografia di Zuckerman attraversa come un filo rosso tutta la produzione di Roth; è peraltro utile ricordare quanto Roth stesso ha detto in una delle innumerevoli occasioni in cui gli è stato chiesto di commentare la massiccia presenza di dettagli autobiografici nei suoi romanzi: “cominci con il materiale grezzo, i fatti … possono passare giorni, anni. La mente conduce l’esame con il suo ritmo … e un giorno consegna i fatti all’immaginazione … L’immaginazione, da buon macellaio qual è, non perde tempo con i convenevoli; bastona i fatti sulla testa … ne taglia la gola e, a mani nude, li ripulisce dalle interiora. Quando l’immaginazione ha finito il suo lavoro con un dato fatto, credimi, esso non assomiglia più ad un fatto … alla fine, ecco un romanzo.”

A riprova di queste inequivocabili parole, basti vedere la lista dei “libri di Roth” che lungi dal contenere materiale meramente autobiografico (presente con I fatti che, peraltro si apre con una lettera indirizzata proprio a Nathan Zuckerman e si chiude con la sua risposta, e Patrimonio, toccante resoconto dell’ultimo periodo della vita del padre di Roth) contengono Il complotto contro l’America (2004), un romanzo che immerge il piccolo Philip nell’America governata dal filonazista Charles Lindberg che ha la meglio su F.D. Roosevelt nelle elezioni del 1940 e Operazione Shylock, un tour de force tra il serio e il faceto che si gioca su Roth e il suo doppio.

Eppure è proprio tra le pieghe di questi atti creativi immaginifici che Roth è riuscito a cogliere con brutale onestà le contraddizioni dell’essere ebreo (seppur ampiamente secolarizzato) e dell’essere americano – due aggettivi che per esempio si mescolano e rimescolano in uno dei romanzi che personalmente preferisco, La controvita (1986) in cui seguiamo le vite dei due fratelli Zuckerman colti al bivio di diverse scelte possibili, tutte esplorate lungo traiettorie narrative in contrapposizione tra di loro.

A parziale correzione di quello che l’immaginazione di uno scrittore fa con i fatti e a conferma dell’utilizzo della scrittura per arrivare al cuore delle questioni importanti, non possiamo non ricordare una delle scene più toccanti dell’intera opera di Roth, tratta da Patrimonio, il libro che ci restituisce (forse) il Roth più intimo. La cito per intero nella bella traduzione di Vincenzo Mantovani: “In punta di piedi tornai nella camera da letto dove mio padre dormiva, sempre respirando, sempre vivo, sempre con me: un altro scacco al quale era sopravvissuto, quest’uomo che da tempo immemorabile conoscevo come padre. Ero terribilmente dispiaciuto per la lotta eroica e sfortunata che aveva sostenuto per ripulirsi prima che io lo raggiungessi nel bagno, e per la vergogna che aveva dovuto provare, il disonore di cui sentiva il peso, eppure, ora che la cosa era finita e lui era immerso nel sonno, pensai che non avrei potuto chiedere niente di più, per me stesso, prima della sua morte: anche questo era giusto ed era come doveva essere. Si pulisce la merda del proprio padre perché dev’essere pulita, ma dopo averlo fatto tutto quello che resta da sentire lo senti come mai prima d’allora. E non era la prima volta che lo capivo: una volta sfuggito al disgusto e ignorata la nausea e dominate quelle fobie che hanno acquistato la forza di un tabù, c’è ancora tantissima vita da accogliere dentro di sé. [...] Questo, dunque, era il mio patrimonio. E non perché pulire fosse il simbolo di qualche altra cosa, ma proprio perché non lo era, perché non era altro, né più né meno, della realtà vissuta che era. Ecco il mio patrimonio: non il denaro, non i tefillin, non la tazza per farsi la barba, ma la merda.”

Nella spiegazione del parola del titolo – patrimonio, appunto – Roth ci fa cogliere la “tantissima vita” che si nasconde tra le pieghe della nostra umanità più essenziale. Qui siamo in un contesto come abbiamo detto autobiografico, in tante altre pagine si tratta di pura finzione, sempre comunque la scrittura è per Roth il suo mondo di essere nel mondo per capire il mondo. Ricordiamo a questo proposito, la frase che sigilla il lavoro (di scrittore) di Zuckerman sul protagonista del già ricordato Pastorale americana, Seymour Irving Levov, lo svedese: Zuckerman dice dopo aver ricevuto la notizia delle morte del suo amico di infanzia e i contenuti essenziali della sua vita: “tutto quello che volevo sapere in più, dovevo inventarlo.”

In una intervista recente alla domanda “Vuole aggiungere qualcosa che non ha mai avuto modo di dire?” Roth risponde: “No; quello che dovevo dire l’ho detto nei miei romanzi.” E noi quindi nei suoi romanzi continueremo ad ascoltarlo e a farci provocare dalla sua intelligente irriverenza.»