KOTHĀ MOVIE: Il mondo delle cortigiane

La cortigiana è una delle figure più intriganti del cinema indiano – e hindi in particolare – fin dall'epoca del muto, tanto da costituire una sorta di 'genere', chiamato appunto kothā movie o "cinema del bordello". Il kothā, tuttavia, non era – o non era soltanto – un mercato del sesso; nella sua forma più elevata era una vera e propria istituzione culturale. Il mondo del kothā aveva la sua capitale a Lakhnau o, all'inglese, Lucknow, nell'Avadh (oggi Uttar Pradesh), centro di raffinata cultura di impronta musulmana. Qui le cortigiane, intorno al XVIII secolo, avevano conquistato grande reputazione ed erano generosamente patrocinate da nobili, mercanti e notabili della città capitale e dagli stessi navāb (nobile musulmano, regnante) che governavano lo stato. Lungi dal rappresentare una categoria malfamata, la loro frequentazione poteva addirittura dare lustro ai clienti; e spesso i rampolli della nobiltà venivano mandati presso le 'case' più prestigiose per essere istruiti nell'arte della conversazione e del corretto comportamento e anche nella letteratura urdu. Le cortigiane erano inoltre depositarie e preservatrici delle arti di rappresentazione, sottratte da secoli alle donne 'rispettabili', e avevano contribuito allo sviluppo della musica hindustānī e dello stile di danza classica noto come kathak. La cortigiana è una delle figure più intriganti del cinema indiano – e hindi in particolare – fin dall'epoca del muto, tanto da costituire una sorta di 'genere', chiamato appunto kothā movie o "cinema del bordello". Il kothā, tuttavia, non era – o non era soltanto – un mercato del sesso; nella sua forma più elevata era una vera e propria istituzione culturale. Il mondo del kothā aveva la sua capitale a Lakhnau o, all'inglese, Lucknow, nell'Avadh (oggi Uttar Pradesh), centro di raffinata cultura di impronta musulmana. Qui le cortigiane, intorno al XVIII secolo, avevano conquistato grande reputazione ed erano generosamente patrocinate da nobili, mercanti e notabili della città capitale e dagli stessi navāb (nobile musulmano, regnante) che governavano lo stato. Lungi dal rappresentare una categoria malfamata, la loro frequentazione poteva addirittura dare lustro ai clienti; e spesso i rampolli della nobiltà venivano mandati presso le 'case' più prestigiose per essere istruiti nell'arte della conversazione e del corretto comportamento e anche nella letteratura urdu. Le cortigiane erano inoltre depositarie e preservatrici delle arti di rappresentazione, sottratte da secoli alle donne 'rispettabili', e avevano contribuito allo sviluppo della musica hindustānī e dello stile di danza classica noto come kathak.L'annessione dell'Avadh da parte degli inglesi nel 1856 aveva posto fine al patrocinio reale delle cortigiane e questa raffinata istituzione era stata declassata al rango di semplice prostituzione. Scrive Chidananda Das Gupta (1991) che certa melanconia delle canzoni del kothā non nasce tanto dal senso di impermanenza dell'amore, quanto piuttosto dalla nostalgia di uno splendore ormai perduto, quello dei Mughal, e dei navāb che ne illustrano la fastosa decadenza: una nostalgia che alberga tanto nei cuori musulmani che in quelli hindu. La tavā'if, il termine, di origine araba, più comunemente usato per indicare la cortigiana, assorbe in sé anche il mondo delle famose etere (veshyā, in sanscrito) dell'antichità e rappresenta un'affascinante sintesi delle tradizioni artistiche musulmane e hindu. Il kothā movie, nelle sue espressioni più alte, è in un certo senso la testimonianza e la memoria di un mondo culturale sincretico le cui tracce sono state offuscate e confuse dalle tormente storiche e anche dalla modernità. Il personaggio della cortigiana cinematografica – pur presente anche in precedenza – si afferma nella sua forma più riconoscibile con un film del 1935, di cui si è già avuto modo di parlare: Devdās, realizzato dal regista assamese Pramthesh Chandra Baruā. Pāro e Devdās, i due protagonisti, non possono sposarsi per l'opposizione delle famiglie. Pāro deve sposare un vecchio vedovo con due figli grandi, per i quali sarà rispettivamente moglie e madre esemplare, senza mai tradire la memoria dell'amato; mentre Devdās, incapace di reagire, si rifugia nell'alcol. Inutilmente soccorso da Chandramukhī, la prostituta che per lui si redime, conclude la sua esistenza terrena davanti alla porta dell'amata. Devdās stabilisce lo schema fondamentale per le successive rappresentazioni filmiche dell'intreccio amoroso: un triangolo, alla base del quale si trova un incerto e melanconico 'lui', trascinato dalle opposte energie di due immagini di 'lei'. Accanto a Pāro, vaso di ogni sublime virtù femminile, si afferma un'altra figura di donna, ricolma in genere delle stesse virtù, ma ineluttabilmente segnate da un marchio negativo: la cortigiana, l'etera, vaso di ogni mortale (nelle due accezioni) piacere, che dei clienti diletta prima lo spirito con la conversazione, la danza e il canto, poi la carne con le sue arti erotiche. Con il film di P.C. Baruā le due immagini femminili, quella 'sacra' e quella 'profana', diventano complementari, acquisendo i contorni che ne determineranno le successive raffigurazioni sceniche: è del 2002 l'ultima riproposizione di questo film, con la regia di Sanjay Līlā Bhansālī. Anche in India, come altrove, le due immagini assumono i tratti del tristo, intramontabile binomio 'siamese' madre-puttana. Nel cinema hindi se ne può riconoscere l'affermazione - separata - in due opere quasi contemporanee: la madre con Aurat (Donna, 1940, regia di Mahbūb Khān) e la puttana con Chitralekhā (1941, re. Kedār Sharmā). Le due pellicole sono state nuovamente girate a colori, ad opera degli stessi registi: la prima con il titolo Mother India (1957), tra le pietre miliari, insieme con l' 'originale', della cinematografia indiana; l'altra, di cui diamo brevemente la trama, sempre come Chitralekhā (1964).

La madre e la puttana costituiscono fondamentalmente uno splitting infantile tra l'aspetto 'buono' ovvero spirituale, asessuato e dunque non minaccioso della donna e il suo aspetto 'cattivo', sessuale e dunque distruttivo (Kakar 1978; Shah 1995). Lasciamo da parte, per ora, la figura della madre (anzi, in ambito cinematografico, della Supermadre), che comunque è un'immagine rassicurante solo se privata del suo aspetto sessuato, e occupiamoci invece dell'Altra. Questa seconda categoria femminile ha, nella tradizione hindu, un referente mitologico nelle apsarā ("che si muovono nell'acqua"), le cortigiane celesti della cui compagnia godono gli dei e, talora, gli uomini. Secondo lo storico D.D. Kosambi (1962), le apsarā vanno considerate nell'ambito delle antiche dee dell'acqua come rappresentazioni della dea madre; la loro evoluzione da dee madri a cortigiane celesti segnerebbe la transizione da una società matrilineare a una cultura patriarcale. Benché talora considerate spose o compagne dei gandharv, i musici celesti, le apsarā mantengono un'autonomia sessuale che è una sfida all'autorità maschile, un potenziale sovversivo che viene neutralizzato trasformando tale autonomia in disponibilità sessuale: non avendo un marito che ne detenga l'esclusiva, l'apsarā è o può o deve essere disponibile per tutti i maschi, divini o umani. In ogni caso, la sessualità dell'apsarā non deve dispiegarsi a piacimento, ma solo in obbedienza agli ordini ricevuti dagli dei. Personificazione del piacere erotico, l'apsarā è dunque l'espressione mitologica della prostituta/cortigiana terrena, che a sua volta è frutto della subordinazione sessuale che sancisce la separazione tra la donna 'rispettabile' (perché proprietà di un uomo) e la donna 'non rispettabile' (disponibile per tutti gli uomini).

Nonostante la cortigiana/madre sessuale sembri ineluttabilmente destinata a soccombere davanti alla moglie/madre nutrice, questo aspetto dell'immagine femminile continua ostinatamente a riproporsi, in maniera privilegiata nell'ambito cinematografico, quasi a ribadire il proprio peso psicologico e culturale e l'inanità di ogni tentativo di renderla inoffensiva. Ciò si evidenzia in modo precipuo nei kothā movies; ma, a parte le opere specificamente incentrate su questa figura, non c'è quasi film (hindi) in cui essa non compaia almeno a margine.

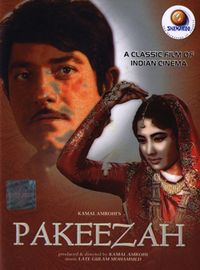

Tali significati si esprimono nella varietà delle cortigiane create dal cinema, diverse ma accomunate dal fatto di essere divenute tali perché costrette dalle circostanze. Un primo gruppo è rappresentato dalla prostituta/cortigiana redenta dall'amore di un uomo, come in Ādmī (Uomo, 1939, re. V. Shāntārām), Sādhnā (lett.: devota e strenua pratica mentale per il raggiungimento di un fine, generalmente spirituale, 1958) o Tavā'if (Cortigiana, 1985), questi ultimi due diretti da B.R. Choprā e abbastanza simili nel soggetto. A volte l'amore che porta alla redenzione è quello materno (anche se tramite un agente maschile), come in Adālat (Il tribunale, 1958, re. Kālidās), Mamtā (Amore [materno], 1966, re. Asit Sen, molto simile al precedente) o Amar prem (Amore immortale, 1971, re. Shakti Sharmā). Un altro filone è quello 'classico', incentrato sulle famose cortigiane dell'antichità, effettivamente esistite o pure creazioni letterarie, come Amrāpālī (Amrāpālī, 1966, re. Lekh Tandan), Vasantsenā (Utsav o Festival, 1984, re. Girīsh Karnād) e Chitralekhā, alle quali si affiancano quelle moderne e contemporanee, come Sāhabjān (Pākīzā o Pure Heart, 1971, re. Kamāl Amrohī) e Umrāo Jān, nel film omonimo (1981, re. Muzaffar Alī). Alcuni cercano di narrare questo mondo dall'interno, come Mandī (o The Market Place, 1983, re. Shyām Benegal) o i già citati Pākīzā e Umrāo Jān. Ci sono infine altri film che, a rigor di termini, non sono veri e propri kothā movies, come Tīsrī qasam (Il terzo giuramento, 1966, re. Bāsu Bhattāchārya), Bhūmikā (Il ruolo, 1977) o Sardārī Begam (1996), questi ultimi diretti entrambi da Shyām Benegal. Le protagoniste di questi film, pur non essendo prostitute o cortigiane, ma artiste (attrici teatrali e cinematografiche o cantanti), si collocano lo stesso in questo ambito. Come si è accennato, le arti di rappresentazione sono state per secoli territorio cortigiano. Il luogo deputato della donna - della donna rispettabile - era (e continua ad essere in buona parte) all'interno e al riparo delle pareti domestiche: il semplice fatto di offrirsi allo sguardo di tutti come oggetto da ammirare o da desiderare pone l'attrice nella categoria delle 'non rispettabili'. È stato anche uno dei problemi del cinema indiano degli esordi, quando nemmeno tra le prostitute si trovavano donne disposte a mettersi davanti alla macchina da presa, tanto che la prima 'eroina' del cinema è stata un giovanotto. Anche le cortigiane cinematografiche, d'altronde, sono tutte versate nel canto e/o nella danza: questi film offrono infatti – e anche per questo sono giustamente considerati memorabili – gli esempi più belli di song picturizations, gli episodi di canto e danza caratteristici della narrazione cinematografica indiana.

Si accennava al finali di questi film. In Chitralekhā, la cortigiana si redime dal suo passato 'immorale' per diventare la compagna di ascesi di Bījgupt, pure lui penitente, dopo un'esistenza trascorsa come 'peccatore supremo'. Anche Chandramukhī in Devdās si accontenta di una vita di rinuncia per meritarsi una prossima reincarnazione come casta sposa del suo dio in terra. Quanto a Pākīzā, Sāhabjān viene reintegrata nella società rispettabile grazie alla sua nobile origine, al desiderio del padre e all'amore del 'redentore'. In altri film, come in Adālat o di Mamtā, le protagoniste erano state costrette a piegarsi a un destino crudele da crudelissimi partners o genitori o suoceri o parenti vari, destino che esse avevano accettato per un fine superiore: la cura e l'educazione al bene del frutto più o meno legittimo di una legame (sono quindi delle Madri). Vicende di questo tipo si concludono in genere con la drammatica riabilitazione dell'eroina, seguita immediatamente dalla sua morte, che evita prosiegui imbarazzanti. La rinuncia al mondo (come in Devdās o in Chitralekhā) o la provvidenziale dipartita (che è più commovente, si capisce) sono altrettanti escamotages che permettono di salvare dharm (legge divina che sostiene l'universo hindu) e islām. Non mancano casi (cinematografici) di riabilitazione sociale, come Samāj kī bhūl (L'errore della società, 1934, re. Homī Master), Sādhnā o Mausam (Stagione, 1975, re. Gulzār) o come lo stesso Pākīzā, ma non sono finali convincenti, data l'antiteticità dei ruoli assegnati alle due immagini femminili, la cortigiana e la sposa/madre. In tal senso, opere come Umrāo Jān, Mandī o Utsav, che vedono il ritorno o la perseveranza delle protagoniste nella loro professione, indicano un finale più credibile. E ben più perturbante.

Note In primo luogo la moglie non dovrebbe essere una partner erotica per non richiamare alla superfice la sua nefanda natura congenita (Cossio 1999). Inoltre, secondo i Testi (come il Mahābhārat o la Manusmriti), il marito – ohibò – rinascerebbe sotto le spoglie del figlio che ha inseminato (dunque, una sposa che si rispetti mette al mondo un figlio maschio, salvando così il consorte dal mondo dei morti). Per quanto riguarda la donna musulmana, in India in primo luogo, la situazione non è molto dissimile: anche in questo contesto la donna è circoscritta nel duplice ruolo di oggetto di piacere e genitrice. Come per gli hindu, anche tra i musulmani il rapporto madre/figlio (maschio), più stretto e prolungato che altrove, viene bruscamente interrotto con l'ingresso del ragazzo nella società maschile. Questo distacco, spesso traumatico, impedirebbe poi all'adulto di percepire la donna/moglie come partner sessuale, così che spesso il matrimonio è semplicemente il prolungamento della relazione con la madre. La moglie, insomma, diventa anche qui una madre di rimpiazzo (Bouhdiba 1975). Bibliografia |

Cecilia Cossio

liberamente adattato da L'amor profano ovvero la cortigiana nel cinema hindi

in Scarcia, G. (a cura di), 1999, Bipolarità imperfette, Cafoscarina, Venezia, pp.61-97