Pubblicazioni divulgative e altri media

I docenti del Dipartimento vengono coinvolti in qualità di esperti su diversi temi culturali, storici, linguistici e letterari da vari mezzi di comunicazione: carta stampata, radio, televisione e piattaforme digitali.

Il Dipartimento di Studi Umanistici possiede gli strumenti scientifici e le risorse umane necessarie per studiare il presente in linea di continuità con il passato, con gli occhi aperti alle innovazioni del contemporaneo. Le specifiche conoscenze linguistiche, storiche, letterarie, archeologiche rendono i nostri docenti capaci di offrire approfondimenti sul passato e sull’attualità. Il passato è nel presente e nel nostro futuro.

L’impegno dei docenti e ricercatori del Dipartimento di Studi Umanistici nella comunicazione verso il pubblico si è concretizzato in numerose pubblicazioni su testate locali e nazionali, sia cartacee che online. Alcuni intervengono regolarmente anche su blog e piattaforme web specializzate. I loro contributi sono stati inoltre presentati in diverse trasmissioni televisive e radiofoniche, a diffusione regionale e nazionale.

Il Dipartimento è attivo anche sui social media, con canali dedicati su Instagram, YouTube e Facebook.

Pillole della ricerca

Il progetto Pillole del Dipartimento di Studi Umanistici segna una tappa nuova nel processo di condivisione e divulgazione della conoscenza del Dipartimento. Al centro della proposta vi è l‘Alfabeto della Ricerca, una sorta di mappa strutturata e riflessiva di concetti chiave, metodologie, ambiti di studio e progetti che compongono il profilo del Dipartimento di Studi Umanistici.

Altari, epigrafia, cuneiforme, viaggi, romanzi e biblioteche, peculiarità di dialetti, di galatei e zecche, insieme a concetti come habitat, oralità, tecnologia, umanesimo, maschio e a tematiche come l’indoeuropeo, il latino e il neo-greco, la filologia digitale, l’archeologia subacquea: questi gli argomenti dei brevi video destinati a divulgare in modo sintetico e coinvolgente i contenuti della ricerca, con episodi della durata di circa 1-2 minuti ciascuno.

Podcast

BBC Radio 3 - The Essay, Death in Trieste

Seán Williams è un professore associato di Letteratura e Storia culturale tedesca e europea alla University of Sheffield (Regno Unito). Grazie ad una borsa di studio offertagli dal dipartimento di Studi Umanistici e dal Venice Centre for Digital & Public Humanities (VeDPH) dell’Università Ca' Foscari, nell'autunno del 2022 ha collaborato con la BBC alla creazione di un podcast in cinque puntate (in lingua inglese) sulla figura dell’archeologo e storico tedesco Johann Joachim Winckelmann e la sua morte e il mito della città di Trieste, ma anche di Roma e Venezia. Nel Podcast si concentra sugli eventi relativi all’omicidio e al modo in cui questo è stato raccontato nei secoli. Tutti gli episodi sono pubblicati online, accessibili gratuitamente per l’ascolto o il download senza limiti di tempo.

Morte a Trieste

"Assassinio!" Nella stanza numero 10, un cliente dell’hotel ha ucciso un altro ospite con una corda e un coltello. Se si trattasse del gioco Cluedo, sapremmo già quasi sicuramente chi è il colpevole e il modus operandi dell’assassino, ma stiamo parlando di un vero omicidio divenuto storia e parte del mio diario di viaggio. Mi chiamo Seán Williams e con voi voglio ripercorrere la vicenda dello storico dell’arte più famoso della sua epoca: il tedesco Johann Winckelmann ucciso in Italia nel giugno 1768. In questo mio viaggio tra le città di Trieste, Venezia e Roma, vi svelerò i misteri dietro la sua figura. Un omicidio avvenuto in un’estate di parecchi secoli fa è divenuto negli anni una lente attraverso cui osservare certi modi di vivere, morire e creare arte… L’omicidio di Winckelman è diventato copione per una tragedia classica di amore tra due uomini adattata svariate volte nel corso dei secoli e raccontata, tra gli altri, da Goethe, Oscar Wilde, e Thomas Mann. Ma qual è la verità dietro a questo racconto? Partendo dall’Europa intellettuale e apparentemente tollerante dell’Illuminismo, fino alla musica pop degli anni novanta, passando per l’Italia di oggi (caratterizzata da una retorica anti-LGBT sempre più aggressiva), esplorerò come questa morte sia diventato un mito culturale. Che significato hanno questi eventi per me e per voi, oggi? Winckelmann stesso ci ha insegnato un’inquietante verità: tutti noi interpretiamo l’arte del passato in modo intimo e personale nel presente. Unitevi a me in questo viaggio. Io sono Seán Williams e questo è "Morte a Trieste", una serie in cinque puntate prodotta per "The Essay" e disponibile su Radio3 e BBC Sounds.

Podcast (in inglese): BBC Radio 3 - The Essay, Death in Trieste [ENG]

Matronae, Voci di donne dall’antica Roma

"Matronae, Voci di donne dall’antica Roma" è un podcast di Public History che ambisce a restituire simbolicamente la voce ad alcune matrone dell’antica Roma.

Confinate tra le mura delle proprie domus, le donne romane erano tradizionalmente tenute al silenzio. Mentre gli uomini veneravano Aio Locuzio, il dio della voce, le matrone dovevano attenersi al culto e al monito della dea Tacita Muta che, come racconta il mito, venne privata della lingua dal dio Giove perché troppo chiacchierona. Tacere dunque non era solo un dovere, ma una vera e propria virtù. Eppure, quando la Repubblica è scossa da sanguinose guerre civili e crisi interne, la condizione femminile muta e alcune matrone iniziano a far sentire la propria voce. Le motivazioni che spingono queste donne a parlare sono diverse, ma le accomuna l’uso arditamente pubblico della parola per esprimersi su questioni di carattere politico e morale.

In sei episodi vengono ripercorse le storie di cinque di loro, partendo dalle fonti antiche degli storiografi greci e romani che hanno riportato i loro discorsi, facendoli arrivare fino a noi.

Il podcast nasce grazie al laboratorio sperimentale di divulgazione scientifica Women’s Lives, Women’s Histories, tenuto e curato dalle professoresse Francesca Rohr Vio, Alessandra Valentini e Sara Borrello, organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici e dal GIEFFRA - Groupe International d’Études sur la Famille et la Femme dans la Rome Antique. Il progetto ambisce a investigare le figure di alcune matrone romane che hanno tenuto dei discorsi pubblici, al fine di poter dare vita a una narrazione destinata anche a un pubblico di non specialisti. In futuro è in programma un ampliamento dell’iniziativa anche ad altre università europee.

Il podcast Matronae è disponibile all’ascolto sul sito di GIEFFRA e a questo link Spotify.

Le autrici sono Sara Borrello, Letizia Nuscis, Elena Missaggia, Valentina Rossi e Chiara Valeri.

Web GIS

La laguna nord di Venezia nell’Antichità

Il web GIS La laguna nord di Venezia nell’Antichità presenta una mappatura dei principali siti archeologici subacquei e terrestri noti della laguna nord di Venezia e alcuni contesti di Altino, con cronologie che vanno dall’età romana all’età altomedievale. La piattaforma nasce con lo scopo di valorizzare e far conoscere ad un ampio pubblico una parte del ricco patrimonio archeologico e storico della laguna di Venezia attraverso uno strumento interattivo e di facile utilizzo. Le complesse morfologie lagunari e perilagunari e le torbide acque della laguna tendono di per sé a celare i resti di quelle comunità che hanno occupato e si sono insediate in questi luoghi. Grazie al lavoro di studio, alle più recenti indagini e all’utilizzo di tecnologie digitali, questi contesti possono oggi essere conosciuti anche dallo schermo di un pc o di uno smartphone.

La visualizzazione della posizione dei contesti archeologici, a cui abbiamo voluto aggiungere le informazioni provenienti dalle fonti scritte sui monasteri medievali, sovrapposta ad una cartografia che mostra le aree emerse e le linee di costa in età antica, permette di avere una visione di insieme del paesaggio storico lagunare e delle dinamiche insediative nei periodi romano e alto medievale. Schede illustrate da immagini e video permettono una prima conoscenza dei siti che potrà essere approfondita attraverso la lettura delle pubblicazioni indicate. Particolare attenzione è stata data ai contesti con interesse marittimo, quali strutture funzionali alla navigazione e resti di imbarcazioni. Vengono presentati anche i cosiddetti “argini-strada”, ossia delle strutture, attualmente sommerse, costituite da cumuli di materiale di età romana (perlopiù anfore), lunghe decine di metri e larghe pochi metri, contenute da palificate lignee, che non hanno ancora trovato una convincente interpretazione.

Le informazioni raccolte per la creazione di questo geoportale provengono dalla letteratura scientifica, da recenti indagini archeologiche condotte dall’equipe di Archeologia Marittima del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e dalla ricostruzione paleoambientale realizzata dal Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova, nel corso dei progetti PNRR CHANGES SPOKE 1 - Historical Landscapes, Traditions and Cultural Identities e Prin 2022 - The lagoon of Venice in Antiquity. Settlement dynamics, adaptive behaviours, paleoenvironmental reconstructions.

Pubblicazioni divulgative

Matteo Benussi, Kseniia Konstantynenko, Massimo Ceresa

La cura della bellezza

Carabba Editrice

Questa raccolta di saggi si pone l’obiettivo di introdurre a un ampio pubblico artiste, artisti e movimenti creativi ucraini del Novecento e oltre. Il lavoro segue un doppio fil rouge: da un lato gli autori raccontano un’arte che si rivela strumento curativo, tanto per chi la crea quanto per chi la fruisce, a fronte dei traumi storici che hanno afflitto l’Ucraina contemporanea; dall’altro, illustrano come i diversi movimenti creativi si siano fecondati vicendevolmente, selezionando il meglio di sé e contribuendo all’arricchimento del panorama culturale ucraino. Kseniia Konstantynenko esamina la vita e le opere di Alla Horska, artista e dissidente uccisa per mano del KGB, di Kateryna Bilokur, pittrice autodidatta ammirata per il suo esplosivo uso del colore, e di Oleksandra Ekster, massima esponente del cubo-futurismo europeo. Massimo Ceresa analizza il “Rinascimento fucilato”, in particolare alcune xilografie di Sofiia Nalepinska-Boichuk e il lavoro di Yaroslava Muzyka, artista di multiforme ingegno sopravvissuta a una rivoluzione, a due guerre mondiali e alla detenzione nel gulag. Matteo Benussi riflette sul posto della politica nell’arte ucraina, raccontando il cinema poetico di epoca sovietica (anni ’60), la poesia e l’arte amatoriali sviluppatesi sulla scia del disastro di Chernobyl e le sperimentazioni del gruppo odessita di musica estrema White Ward.

Maggiori informazioni sul sito della Casa Editrice Carabba.

Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani

Eris, Archeologia del conflitto

Mimesis Edizioni, 2024

Nel mondo anestetizzato del “super” e del “wonderful”, si può anche pensare di espellere Eris dalle nostre vite, di considerarla al massimo come “sana concorrenza”, di nascondere il conflitto e di neutralizzarlo da quelli che pensiamo essere le nostre gioie e i nostri successi. Potrebbe però non essere una buona idea: sotto forma di stasis, sotto forma di echthra, sotto forma di polemos, Eris spunta sempre, e quando nessuno le bada lancia una mela e cambia le sorti della storia. Più sensato – anche se più faticoso – provare ad affrontarla, l’Eris cattiva, a trasformarla in buona per quanto si può, a indagare i sensi dello zelos, tra gelosia, invidia ed emulazione; e a capire – senza infingimenti – per quali inesorabili dinamiche l’anthropos è portato naturaliter a misurarsi coi propri simili anche a costo di sopraffarli, o di sopprimerli.

Eris, in tutte le sue manifestazioni, tra la contesa, lo scontro, il conflitto, l’agone, il confronto, può tentare di avere qualche significato. L’eris può essere la violenza senza limiti, può essere l’odio e il disprezzo, ma può anche avere regole e codici, può fondarsi sul riconoscimento dell’altro. L’avversario, il nemico è probabilmente parte di noi stessi, siamo noi, ovvio, da una parte e dall’altra. Bisognerebbe pensarci un po’ meglio.

Maggiori informazioni sul sito di Mimesis Edizioni

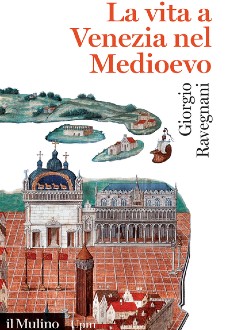

Giorgio Ravegnani

La vita a Venezia nel Medioevo

Il Mulino, 2021

Come si vive a Venezia nel Medioevo? Al vertice dello stato è il doge, affiancato dai consigli per regolare ogni aspetto della società civile. Al di sotto, il mondo variegato e spesso brillante dei cittadini, nobili o plebei, la cui attività si può spesso ricostruire nei particolari grazie alla singolare ricchezza delle fonti. È quanto fa questo volume, i cui temi privilegiati sono la famiglia, gli edifici privati o monumentali, i mestieri, gli abiti, la scuola e la cultura, cui si aggiungono gli aspetti più minuti della vita quotidiana quali i giochi, le feste, l’alimentazione, la cura delle strade, le donne virtuose e non, le pene inflitte dalla giustizia.

Maggiori informazioni sul sito de Il Mulino.

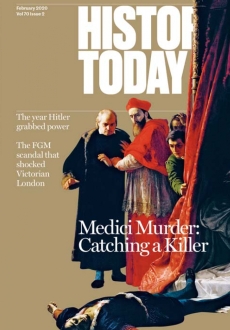

Stefano Dall'Aglio, "Solving a Renaissance Murder Mystery",'History Today', vol 20, 2020, pp. 38-49.

Il 26 febbraio 1548 Lorenzino de' Medici, assassino del primo duca di Firenze Alessandro de' Medici, venne ucciso a Venezia, vicino a Campo san Tomà. Il nuovo duca Cosimo I de' Medici venne unanimemente ritenuto il mandante e la storiografia successiva non ha più messo in dubbio quella presunta verità. Nuove indagini tuttavia consentono di riscrivere quella pagina di storia, anche perché gli uomini di Cosimo erano a Venezia per altri motivi e non si occuparono del delitto. Tra spie e lettere in cifra, l'articolo mostra come il vero mandante di quel delitto fu uno degli uomini più potenti della storia, l'imperatore del Sacro Romano Impero Carlo V d'Asburgo, suocero del duca ucciso da Lorenzino.

Caterina Carpinato,

Teseo. Lo Stato e le donne

Milano, Corriere della Sera, 2018

Il mito di Teseo intreccia avventure e amori, inganno e passione, vita e morte. Nato dall’unione di Egeo, antico re di Atene, ed Etra, l’eroe è cristallizzato per quell’impresa che non gli sarebbe riuscita senza l’aiuto di Arianna – la principessa cretese, figlia di Minosse e sorellastra del Minotauro, innamorata di lui. Grazie a un gomitolo di filo, srotolato dall’ingresso nel labirinto, Teseo – ucciso il Minotauro – poté trovare la via d’uscita. Lasciata Creta, abbandonerà Arianna a Nasso e in seguito sposerà Fedra, altra figlia di Minosse. Fuori dalle simbologie di un labirinto che riporta ai guai dei mortali, dagli intrecci amorosi, dalla competizione con il cugino Eracle, dagli scontri con i Centauri e le Amazzoni, Teseo fu essenzialmente colui che riuscì a unificare politicamente l’Attica sotto la guida della sua città: Atene.

Last update: 29/01/2026