A Ca’ Foscari tre giornate interamente dedicate alla ricerca audiovisiva, tra archivi, censura e nuove prospettive

Il 9, 10 e 11 ottobre prossimi Ca’ Foscari ospiterà tre giornate interamente dedicate alla ricerca nei campi del cinema, della fotografia, della televisione e dei media audiovisivi.

9 ottobre – Lo stato e il futuro della ricerca. PRIN 2022 e prospettive emergenti

Si comincia il 9 ottobre, tra Ca’ Dolfin e la sede centrale dell’Ateneo, con la giornata di studi Lo stato e il futuro della ricerca. PRIN 2022 e prospettive emergenti, un’occasione di confronto collettivo sull’area “cinema” che coinvolgerà gruppi di ricerca provenienti da quasi tutte le università italiane.

Otto tavoli tematici accoglieranno la discussione su oltre venti progetti di ricerca, che spaziano dall’emersione di nuove pagine della storia del cinema italiano alla valorizzazione del patrimonio audiovisivo e archivistico, passando per le dinamiche delle industrie audiovisive e le più recenti trasformazioni digitali. Particolare attenzione sarà riservata all’impatto socio-culturale e ambientale delle ricerche presentate.

Queste esperienze non solo restituiscono una fotografia dello stato attuale degli studi, ma ne tracciano anche le possibili traiettorie future, rilanciate in un dialogo conclusivo tra i Principal Investigators dei PRIN e Francesco Casetti, studioso di film e media studies attualmente docente a Yale.

La giornata si chiuderà con un film programme — anch’esso esito delle ricerche PRIN — realizzato in collaborazione con la Fondazione Bevilacqua La Masa.

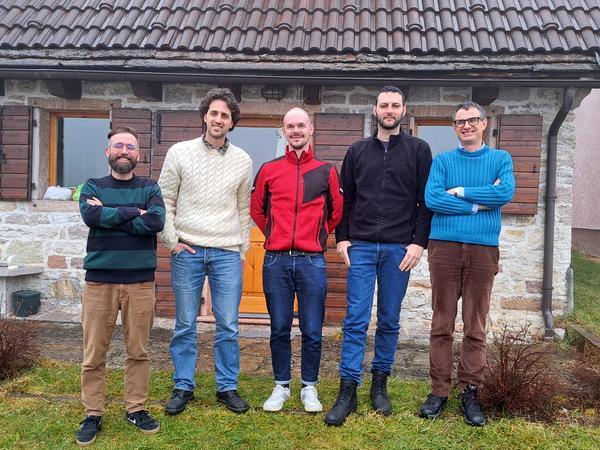

Commenta così Marco Dalla Gassa, docente del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, tra gli organizzatori insieme a Dorothea Burato, Laura Cesaro, Miriam De Rosa, Maria Roberta Novielli e la collaborazione di Lorenzo Lazzari e Giulio Tosi: : «L’incontro rappresenta uno dei rari momenti accademici in cui dialogano approcci storici e teorici, comparativi e interdisciplinari. È un’occasione per interrogarsi non solo sulle immagini in movimento come testimonianze, ma anche come fenomeni intrecciati a dinamiche sociali, economiche, tecnologiche e politiche. Centrale, in questo senso, il tema delle identità, soggettive e collettive, che attraversa cinema e media in tutte le loro forme. Se esiste un filo conduttore tra queste ricerche forse è la capacità di accogliere la sfida della complessità, non accontentandosi di considerare le immagini in movimento come spazi dell'evidenza, ma come esiti di fenomeni interrelati, attraversati da dinamismi sociali, economici, tecnologici, politici. In questa prospettiva, diventa centrale il tema delle identità, soggettive e collettive: dal cinema indipendente al populismo televisivo, dai festival come luoghi di mediazione culturale alle nuove forme di self-mediazione digitale, ogni progetto ci interroga su chi siamo e su quali sfere pubbliche il cinema e i media contribuiscano a costruire e a modificare. La partecipazione di ricercatori provenienti da circa trenta università italiane testimonia la vitalità di una comunità scientifica diffusa e collaborativa».

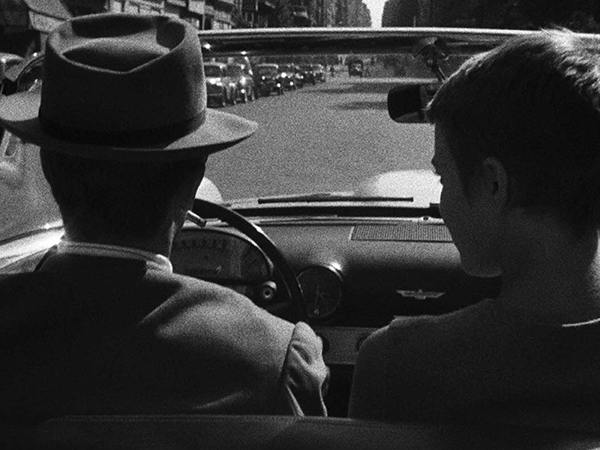

10-11 ottobre – La censura cinematografica in Italia dal 1944 al 2021

Il 10 e 11 ottobre proseguono gli appuntamenti con la conferenza La censura cinematografica in Italia dal 1944 al 2021, che si aprirà nell’aula Baratto per poi proseguire sabato all’Auditorium Santa Margherita Emanuele Severino con la tavola rotonda “La digitalizzazione dell’archivio della censura”, organizzata nell’ambito del progetto CHANGES-- Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society. L’iniziativa, promossa dallo Spoke 2 del partenariato esteso CHANGES, ha portato alla digitalizzazione e restituzione alla comunità scientifica e al pubblico dell’intero archivio della censura cinematografica italiana, dal secondo dopoguerra al 2021.

Durante la conferenza verranno presentate le prime analisi condotte grazie a questo prezioso strumento da ricercatrici e ricercatori delle università di Ca’ Foscari Venezia, Bari Aldo Moro, Bologna e Milano. Lo studio unisce documentazione archivistica e tecnologie digitali applicate al patrimonio immateriale, con l’obiettivo di ripensare la censura non più solo come strumento repressivo, ma come chiave per proporre una nuova periodizzazione sotto il profilo storiografico.

«Siamo particolarmente felici di condividere con i colleghi e le colleghe dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università di Bologna, Università degli Studi di Milano il lancio di questo archivio online filmcensorship.changes.unimi.it, accessibile a studiose e studiosi ma anche a chiunque nutra interesse per il cinema, la rappresentazione del nostro Paese sul grande schermo e dunque la storia e la memoria che ne possiamo offrire - spiega Miriam De Rosa, docente del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. - La digitalizzazione dell’archivio della censura ci ha permesso di superare la tradizionale concezione repressiva, favorendo un ripensamento teorico e una nuova periodizzazione storiografica. Crediamo che questo lavoro possa aprire piste di riflessione che coinvolgano non solo la comunità accademica, ma anche la cittadinanza e le giovani generazioni. La tavola rotonda conclusiva sarà un momento di confronto su queste prospettive. Infine, l’Assemblea della Consulta Universitaria del Cinema renderà Ca’ Foscari un vero laboratorio collettivo, dove storici e teorici potranno immaginare insieme il futuro della disciplina e riflettere sul ruolo delle immagini nella comprensione della società contemporanea».

A chiudere queste tre giornate di studio e disseminazione della ricerca sarà l’Assemblea della Consulta Universitaria di Cinema, che riunisce studiose e studiosi della disciplina a livello nazionale.