Il Nobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis

Il premio Nobel per la Fisica annunciato ieri dall’Accademia delle Scienze di Svezia è stato assegnato a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis per la scoperta del “tunneling quantistico macroscopico e della quantizzazione dell’energia in un circuito elettrico”.

Il Nobel arriva in un anno simbolico: il 2025, proclamato dall’ONU e dall’UNESCO Anno Internazionale della Scienza e della Tecnologia Quantistiche, a cento anni dalla nascita della meccanica quantistica. È l’occasione per ricordare che le idee sviluppate nel 1925 da giovani fisici come Heisenberg, Born e Pauli sono oggi alla base non solo di transistor, laser e celle solari, ma anche delle tecnologie emergenti che plasmeranno la società digitale.

Abbiamo chiesto a Riccardo Piccoli e Andrea Droghetti, rispettivamente docenti di ingegneria elettronica e di fisica teorica della materia, modelli, metodi matematici e applicazioni presso il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi, di aiutarci a capire meglio il lavoro dei tre premiati.

Cos’è la meccanica quantistica?

“La meccanica quantistica è stata la più rivoluzionaria delle rivoluzioni”, sosteneva Giorgio Parisi, Nobel per la Fisica 2021. È la teoria che, a partire dagli anni Venti del Novecento, ha cambiato radicalmente la nostra visione della natura, mostrando che a livello atomico e subatomico valgono regole molto diverse da quelle che sperimentiamo ogni giorno nel nostro mondo.

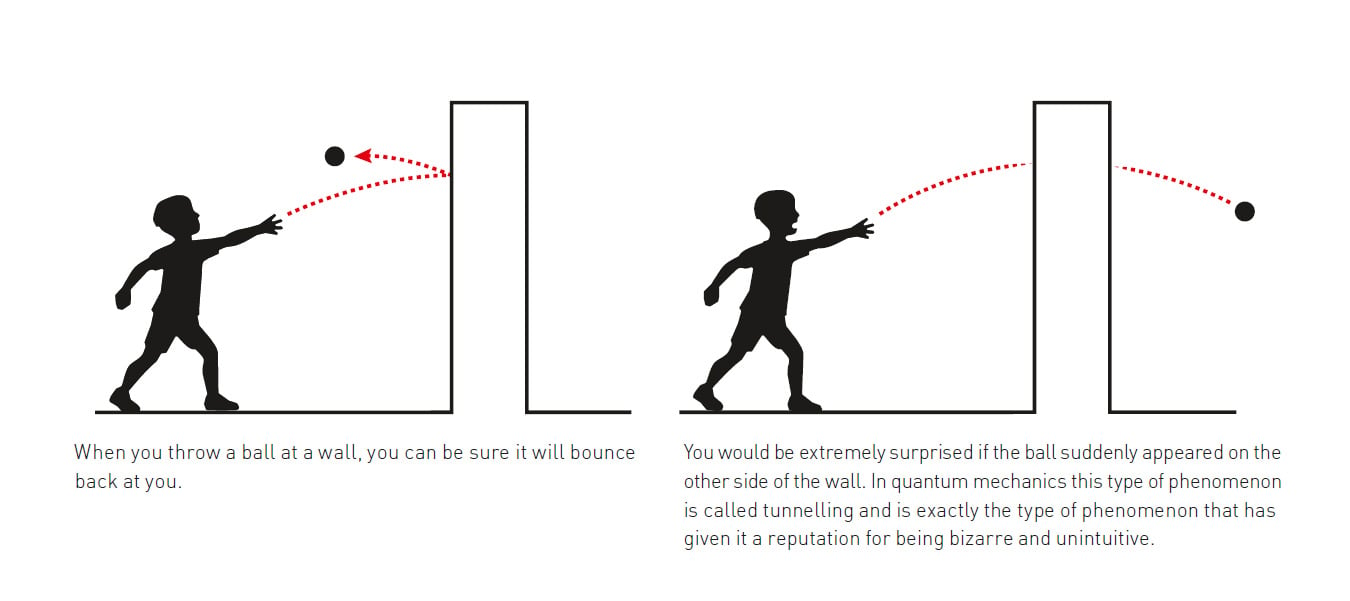

La realtà che conosciamo nasce dal comportamento collettivo di un numero enorme di particelle: prese singolarmente obbediscono alle leggi quantistiche, ma insieme fanno emergere le regole “classiche” della fisica a cui siamo abituati. Nel mondo quantistico, le particelle possono comportarsi come onde, trovarsi in più stati contemporaneamente e perfino attraversare barriere apparentemente invalicabili.

Uno degli effetti più sorprendenti è proprio l’effetto tunnel: immaginate una palla lanciata contro un muro. Nel nostro mondo macroscopico rimbalzerà sempre indietro; nel mondo quantistico, invece, esiste una probabilità che la palla “sbuchi” dall’altra parte, come se il muro non fosse mai esistito. È un fenomeno invisibile nella vita quotidiana, ma fondamentale per spiegare, ad esempio, alcune reazioni nucleari e il funzionamento dei moderni dispositivi elettronici.

Quando il mondo quantistico diventa tangibile

Il Nobel è stato assegnato ai tre scienziati per aver dimostrato che i fenomeni quantistici non appartengono solo al regno microscopico, ma possono manifestarsi anche in sistemi artificiali costruiti in laboratorio — minuscoli chip superconduttori, fisicamente visibili e maneggiabili. Loro stessi definirono quel sistema “macroscopico”, perché era: “big enough to get one’s grubby fingers on” — “abbastanza grande da poterci mettere sopra le proprie dita impiastricciate”.

Nei loro laboratori all’Università di Berkeley, tra il 1984 e il 1985, utilizzarono circuiti costituiti da due superconduttori (materiali capaci di condurre corrente senza resistenza) separati da una sottilissima barriera di materiale isolante, che secondo la fisica classica non dovrebbe lasciar passare alcuna corrente. Tuttavia, in questi circuiti raffreddati a temperature bassissime prossime allo zero assoluto, gli elettroni non si muovono più come particelle indipendenti, ma si accoppiano a due a due e si comportano tutti insieme come un’unica onda collettiva che attraversa tutto il circuito. In altre parole, le coppie riescono ad attraversare la sottile barriera isolante, dando origine a una corrente nel circuito.

La vera sorpresa, però, fu un’altra: questo sistema quantistico nel suo insieme può trovarsi in diversi stati energetici stabili, come una palla ferma in fondo a una valle. Nel mondo classico resterebbe lì per sempre, ma nel mondo quantistico ha una probabilità finita di attraversare la collina che la separa da un’altra valle. Si dimostrò che l’intero circuito poteva passare tra stati diversi. Questo fenomeno, detto tunneling quantistico macroscopico — oggetto del Nobel 2025 — produce segnali elettrici misurabili e dimostra che le leggi della meccanica quantistica valgono anche per circuiti composti da miliardi di particelle.

Ma quale è stato il ruolo dei tre scienziati? John Clarke, professore a Berkeley, è stato il pioniere degli esperimenti che hanno rivelato il tunnelling quantistico su scala macroscopica. Al suo fianco Michel Devoret, oggi professore a Yale e Università della California Santa Barbara, sviluppò invece le tecniche di misura ultra-sensibili capaci di catturare questi fenomeni. John Martinis, oggi professore all’Università della California Santa Barbara, allora giovane dottorando spinse la ricerca oltre l’osservazione, dimostrando come questi stati quantici collettivi potessero essere controllati.

I computer quantistici

Se effetti quantistici come il tunneling e la sovrapposizione di stati si manifestano anche in circuiti costruiti in laboratorio e possono essere manipolati, allora possiamo sfruttarli per elaborare informazioni in modo del tutto nuovo, molto più potente dei sistemi tradizionali. Proprio questa intuizione ha contribuito in modo cruciale allo sviluppo dei qubit (quantum bit) superconduttori, oggi tra le architetture più utilizzate dai computer quantistici. Ma che cos’è un qubit? Nei computer che usiamo ogni giorno, le informazioni sono codificate in bit: 0 o 1. I computer quantistici, invece, usano i qubit, elementi che, grazie appunto alle leggi della meccanica quantistica, possono trovarsi in una sovrapposizione di 0 e 1.

I circuiti studiati dai tre premiati sono proprio alla base dei qubit superconduttori moderni. È stato un team guidato dallo stesso John Martinis presso Google a costruire Sycamore, un processore quantistico basato su 53 qubit superconduttori, progettato per affrontare calcoli impraticabili per i computer tradizionali. Nel 2019, un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, riporta che Sycamore ha risolto in 200 secondi un compito che, secondo le stime degli autori, un supercomputer classico avrebbe impiegato circa 10.000 anni per completare, segnando così la prima dimostrazione di “supremazia quantistica”.

Oggi i computer classici restano insostituibili nella maggior parte delle applicazioni, ma il risultato di Sycamore ha aperto una nuova fase nella corsa al calcolo quantistico, a cui sono seguite molte altre dimostrazioni importanti in tutto il mondo. Anche l’Italia è presente in questo scenario, con poli di ricerca a Torino, Napoli e presto anche a Bologna.

Le prospettive restano enormi. Oggi aziende, università e governi stanno investendo miliardi nei computer quantistici: secondo un recente rapporto (giugno 2025) di McKinsey & Company, il mercato globale del settore potrebbe arrivare a superare i 70 miliardi di dollari entro il 2035. Queste tecnologie potrebbero rivoluzionare la crittografia, la simulazione di nuovi materiali, la scoperta di farmaci, la medicina e persino l’intelligenza artificiale.

Ca’ Foscari e il futuro

In questa stessa direzione, al passo con le sfide del presente e del futuro, si muove anche l’Università Ca’ Foscari Venezia, impegnata nella ricerca d’avanguardia e nell’esplorazione delle tecnologie emergenti.

L’Ateneo ha recentemente inaugurato il corso di laurea in Ingegneria Fisica, un percorso unico che integra in modo sinergico fisica avanzata (es. la fisica quantistica) e competenze ingegneristiche (es. l’elettronica e l’informatica). Relativamente alle tematiche del Premio Nobel, nei corsi di laurea triennale e magistrale in Ingegneria Fisica gli studenti e le studentesse affrontano sin da subito i fondamenti delle tecnologie quantistiche. Tra gli insegnamenti proposti figurano ad esempio: superconductivity and quantum materials science, meccanica quantistica, laser e ottica quantistica. Non solo teoria: grazie a laboratori e attività sperimentali hanno anche l’occasione di toccare con mano queste tecnologie.

E’ una scelta precisa e ambiziosa: puntare su una ricerca di alto profilo, sviluppata anche in collaborazione con importanti istituti internazionali, e offrire al tempo stesso una formazione rigorosa e di alta qualità, grazie a giovani docenti rientrati in Italia dopo esperienze di rilievo all’estero. Il riconoscimento non è tardato ad arrivare: la classifica CENSIS 2025 ha collocato il corso al primo posto in Italia nell’area dell’“Ingegneria industriale e dell’informazione”. Con questo percorso, Ca’ Foscari contribuisce a formare una nuova generazione di ingegnere e ingegneri pronti a guidare l’innovazione in settori strategici per il futuro.