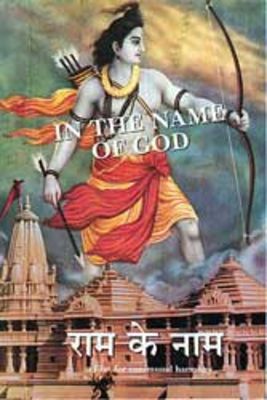

RĀM KE NĀM / IN THE NAME OF GOD (1991)

Regia, fotografia, montaggio e produzione: Ānand Patvardhan Regia, fotografia, montaggio e produzione: Ānand PatvardhanHindi/colore/90'/16mm; sottotitoli: inglese Premio nazionale per il miglior documentario d'inchiesta, 1992; premio ecumenico a Nyon (Svizzera), 1993; premio per il documentario a Friburgo, 1993; Citizen's Prize a Yamagata (Giappone). Preceduto da Unān mittrān dī yād pyārī / Un mitron kī yād pyārī / In Memory of Friends (1989) e seguito da Pitri putr aur dharmyuddh / Father, Son and Holy War (1995), Rām ke nām / In the Name of God è il secondo episodio di una trilogia sul crescente "comunalismo" nella politica e nella società indiana e si concentra sulla drammatica vicenda della Bābrī Masjid, la "Moschea di Bābar" ad Ayodhya (Uttar Pradesh), demolita il 6 dicembre 1992 da estremisti hindu. La moschea era stata costruita nel 1528 da un nobile al servizio di Bābar (1483-1530), iniziatore della dinastia mughal. Secondo gli hindu, la Bābrī Masjid sorgeva sulle rovine di un tempio hindu, appositamente demolito, che segnava la Rāmjanmbhūmi, il luogo esatto in cui era nato Rām, incarnazione del dio Vishnu. La disputa, inizialmente originata da altre ragioni, era sorta verso la metà dell'800, per riattizzarsi poi sporadicamente. Nel 1984, i gruppi dell'induismo militante, raccolti sotto il nome di Sangh Parivār o "Famiglia dell'unione", riaccendono la disputa nell'ambito di una campagna per la liberazione dei luoghi sacri hindu profanati dai musulmani. A provocare sanguinosi scontri tra le comunità è la Rath Yātrā o "Processione dei carri" ad Ayodhya nel 1990: il proposito dichiarato è la consacrazione del luogo su cui costruire un grande tempio dedicato a Rām; quello sussurrato, ad alta voce, è di corstruirlo dopo aver abbattuto la moschea. Il primo assalto fallisce, ma il secondo, il 6 dicembre 1992, riesce pienamente e i morti nei successivi scontri intercomunitari saranno circa duemila, in massima parte musulmani. Il documentario di Ānand Patvardhan, che si conclude con il primo assalto alla moschea, delinea con rigore e lucidità le coordinate storiche della contesa e segue alcuni momenti del percorso della Rath Yātrā, fino all'arrivo ad Ayodhya, per documentare infine la tentata demolizione. Mentre indaga le complesse motivazioni del conflitto hindu-musulmano, locale e nazionale, confluite in questa violenta campagna, il regista evidenzia la responsabilità del Sangh Parivār negli eccidi che l'hanno contrassegnata e le connivenze politiche che l'hanno sostenuta, mettendo a nudo gli interessi di egemonia sociale e politica, nonché economica, delle diverse componenti della "Famiglia". Le interviste con i protagonisti della processione mettono in luce la pretestuosità delle ragioni conclamate, ragioni perfino risibili se non risultassero tragiche, che testimoniano l'efficacia della cinica strumentazione religiosa di un malcontento e di un disagio che hanno radici ben diverse. Distruggere i simboli della schiavitù, schiacciare i "figli di Bābar" e rendere gloria a Rām: questo è il compito dei veri hindu. La contrapposizione tra il conquistatore mughal e l'eroe della mitologia hindu esclude i fantomatici discendenti del primo dal diritto di cittadinanza in India, perché i "figli di Bābar", anche se discendenti per il 90% da convertiti hindu, sono estranei alla famiglia hindu, cioè indiana. "Prima hindu, poi appartenente a una casta", afferma uno dei partecipanti, che giustifica l'assassinio di Gandhi, perché "è ciò che si merita chi tradisce la nazione", la nazione hindu, ovviamente. Questa dichiarazione sembra quasi dimostrare il raggiungimento dello scopo perseguito dal Sangh Parivār: unificare in una sorta di chiesa ciò che non è mai stato unitario e omogeneo (le caste, le tradizioni e i credi raccolti sotto il nome "induismo") ovvero la cosiddetta "semitizzazione" dell'induismo. Alle parole, in buona e in mala fede, talora pacate e talora violente, ma sempre accompagnate da una minaccia velata o scoperta, di leaders e di sostenitori dell'armata di Rām, fanno eco altre voci, che dimostrano invece un'altra verità. Sono le voci degli abitanti hindu e musulmani dei villaggi intorno ad Ayodya, spaventati dalla violenza che li investe, ma ancora in grado di distinguere tra ragioni vere e ragioni pretestuose. Sono le voci dei diseredati delle grandi città, i pavement dwellers, non istruiti ma abbastanza acuti da capire che l'esercito di Rām non è in marcia per il loro riscatto. E soprattutto la voce di Bhavandevī, una donna dalit, intoccabile, che vive in un villaggio vicino ad Ayodhya: "A noi non è permesso entrare nel tempio e allora a noi cosa ce ne viene dal tempio? Se si spezza un idolo del tempio, lo si può sempre riparare. Ma se si spezza la vita di uno di noi, nessuno la riparerà mai. E poi in questo villaggio, qui c'è la Rāmjanmbhūmi di tanta gente. Tanti di loro vengono cacciati da qui, almeno 150 sono stati mandati via. Dall'altra parte c'è un solo Rām e la gente si affanna per la sua Rāmjanmbhūmi, gli corrono tutti appresso. Ma io, io perché dovrei correre?" e l'immagine si arresta sul suo viso intenso e sofferto: commento, giudizio e condanna di un vicenda che ha riservato un nuovo episodio di uguale ferocia nei primi mesi del 2002. Il documentario si chiude con la voce della cantante Nīlā Bhāgvat che interpreta una composizione di Kabīr (1440-1513), il grande poeta del periodo devozionale o bhakti-kāl (secoli XIV-XVII), movimento di rinnovamento religioso, ma anche sociale. Gli hindu invocano Rām e i musulmani Rahmān (il misericordioso, Allah), - dicono i versi - muoiono combattendo gli uni contro gli altri e nessuno conosce l'Essenza. |

Cecilia Cossio