Progetti fondo scavi e SPIN

Dipartimento di Studi umanistici

Fondo scavi

Preistoria recente del Carso

Responsabile: Federico Bernardini

Durata: 49 mesi (scadenza 03/06/2027)

Contributo: € 12.500 (Fondo Scavi Ateneo + Fondi di Dipartimento)

Attraverso lo scavo di un sito in grotta della provincia di Trieste, il progetto mira ad approfondire la conoscenza della preistoria recente di quest’area e in particolare delle fasi Neolitiche e dell’Età del Rame. Sono infatti numerosi gli aspetti ancora poco chiari dello sviluppo culturale dell’area carsica e delle regioni contermini tra fine del VI e fine del III millennio a.C.: il processo di neolitizzazione, le fasi neolitiche mature che seguono il Gruppo Vlaška, la cronologia e definizione degli aspetti culturali dell’Età del Rame, solo per citarne alcuni dei principali. Nello stesso tempo, le indagini previste hanno anche lo scopo di verificare, grazie allo studio di nuovi materiali provenienti da un contesto stratigrafico affidabile, una serie di ipotesi sui sistemi di scambio e lo sviluppo culturale nel Caput Adriae elaborate negli ultimi anni e basate soprattutto sullo studio interdisciplinare di reperti litici e ceramici provenienti da Italia, Slovenia e Croazia.

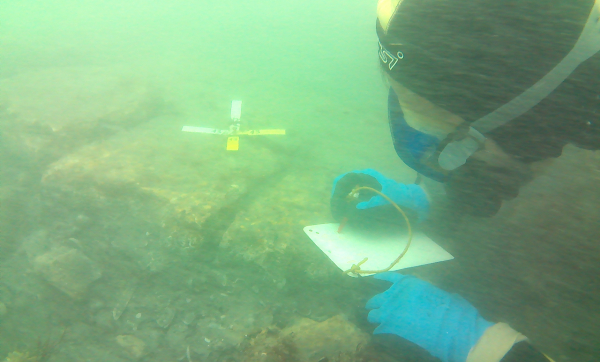

Scavo archeologico della “Villa” romana sommersa di Lio Piccolo (Cavallino-Treporti), b) Porto romano di Altino

Responsabile: Carlo Beltrame

Durata: 41 mesi (scadenza 2/5/2025)

Contributo: € 15.000 (Fondo Scavi Ateneo + Fondi di Dipartimento)

Il progetto, condotto in regime di convenzione ministeriale, è finalizzato alla ricostruzione della dimensione portuale di Altino e alle dinamiche insediative nella laguna nord in età romana. La collaborazione con P. Mozzi, geologo dell’Università degli studi di Padova, e con altri specialisti delle scienze dure permette di affrontare la ricerca in maniera interdisciplinare con particolare attenzione agli aspetti archeobotanici (affidati alla dottoranda A. Forti) e geomorfologici. Ad oggi, si è lavorato sul porto urbano di Altino, che è in corso di indagine per mezzo di tecniche non invasive, e su alcuni siti sommersi. Tra questi, a Lio Piccolo, è in corso di scavo subacqueo una struttura costituita da una vasca in mattoni usata per allevare le ostriche e da pavimentazioni in mattoni sostenute da pali. La presenza di molti resti di mosaici e di affreschi di pregio sta spingendo la ricerca a cercare di capire quale sia il loro rapporto con le pavimentazioni.

Queste strutture, datate ad età imperiale romana, sono di grande utilità anche per lo studio della subsidenza locale.

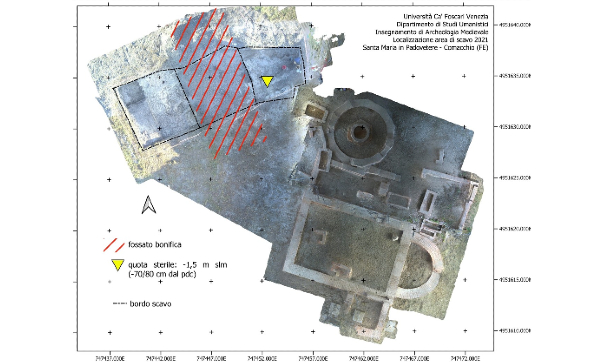

Comacchio e le sue comunità. Un progetto archeologico sull’alto medioevo

Responsabile: Sauro Gelichi

Durata: 24 mesi (scadenza 11/5/2024)

Contributo: € 24.000 (Fondo Scavi Ateneo + Fondi di Dipartimento)

Il sito di Comacchio, uno degli insediamenti più importanti dell’Europa alto-medievale, è stato oggetto di ricerche archeologiche da parte del nostro Dipartimento dal 2006 al 2009. Dopo un decennio speso in analisi e studio di quelle ricerche – e coronato con la pubblicata di una monografia: Un emporio e la sua cattedrale. Gli scavi di piazza XX Settembre e Villaggio San Francesco a Comacchio, Firenze, 2021 -, sono riprese le attività sul campo. Le nuove ricerche hanno un duplice scopo: conoscere meglio i caratteri dell’abitato altomedievale – oggi noto solo in pochi punti della città- e delineare la fisionomia degli insediamenti sul territorio, anteriori e contemporanei al floruit di Comacchio.

Per soddisfare il primo punto, è stata aperta una trincea esplorativa nell’area di Sant’Agostino (2021), che ha messo in luce una sequenza indisturbata di fasi di occupazione altomedievali. Per quanto riguarda invece il secondo punto sono state intensificate le ricerche nell’area di Motta della Girata (2021-2022), uno dei siti chiave del territorio comacchiese per quanto riguarda la Tarda Antichità e il primo Alto Medioevo.

1) Finding Altinum/Alla ricerca di Altino

2) Archeologia dell’olio: lo scavo del torcularium e del vicus di Henchir el Begar (Tunisia)

Responsabile: Luigi Sperti

Durata: 61 mesi (scadenza 03/06/2027)

Contributo: € 15.648 (Fondo Scavi Ateneo + Fondi di Dipartimento)

“Alla ricerca di Altinum” è un progetto di ricerca archeologica e valorizzazione dell’antica città romana di Altino (VE), collocata ai margini della laguna veneziana e centro di primaria importanza per comprendere le dinamiche di trasformazione di questo territorio. Obiettivo principale è l’indagine del centro urbano, in particolare di una zona di proprietà demaniale, nota come località Campo Rialto/Ghiacciaia, che si trova a nord-ovest dell'antica area monumentale. La ricerca, iniziata nel 2012, ha previsto una prima fase di ricognizione sul campo e studio dei materiali rinvenuti; ad essa sono seguite, dal 2016, una serie di campagne di scavo tuttora in corso, volte ad approfondire gli aspetti relativi all’urbanistica e all’architettura di questo settore della città. Il lavoro svolto fino a questo momento ha messo in luce un deposito archeologico complesso e ampiamente disturbato da interventi di età moderna, che restituisce traccia di edifici di notevole importanza, caratterizzati da una ricca decorazione pavimentale e parietale, e spoliati consistentemente già in antico. Le ultime campagne, in particolare, hanno consentito di indagare la sequenza dei cambiamenti intercorsi in uno di questi quartieri, caratterizzato - nella fase più avanzata - dalla presenza di un grande edificio absidato la cui impostazione oblitera le strutture precedenti.

Il progetto, coordinato dal prof. Luigi Sperti (DSU – Università Ca’ Foscari di Venezia), prevede la collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna e con il Museo Archeologico di Altino, i Laboratori di Fotogrammetria e Cartografia e GIS dell’Università Iuav di Venezia, l’Istituto Veneto per i Beni Culturali, enti e associazioni locali.

Scavo e microscavo – Abitati e necropoli del Veneto preromano – (Another way of digging/VII)– Lo scavo in laboratorio delle sepolture preromane della necropoli orientale di Padova – Progetto ArNaPO – Archeologia e Natura nel Delta del Po – Lo scavo del sito etrusco di San Basilio di Ariano nel Polesine

Responsabile: Giovanna Gambacurta

Durata: 61 mesi (scadenza 03/06/2027)

Contributo: € 15.648 (Fondo Scavi Ateneo + Fondi di Dipartimento)

Le attività di ricerca si articolano in due settori diversi che rappresentano da un lato lo scavo e la ricerca paleoambientale in un insediamento preromano, etrusco, greco e veneto, di San Basilio di Ariano nel Polesine, che risale agli inizi del VI secolo a.C., dall’altro le azioni di microscavo e documentazione analitica per indagini su contesti sepolcrali di Padova preromana.

Il progetto sull’abitato di San Basilio rientra in un progetto di eccellenza finanziato dalla Fondazione CaRiPARO in collaborazione con l’Università di Padova e con il Ministero della Cultura per la valorizzazione del sito di San Basilio quale approdo privilegiato per i rapporti con il Mediterraneo a partire dal VI secolo a.C. e per il rilevante sviluppo storico-archeologico fino all’epoca tardoantica e medievale.

Le indagini sulle sepolture della necropoli orientale di Padova in collaborazione con la Soprintendenza ABAP, consentono di affrontare forme di microscavo stratigrafico e prime forme di restauro conservativo. Contestualmente vengono impostate forme di documentazione e ricostruzione 3D, analisi avanzate paleobotaniche, antropologiche e degli isotopi, oltre a modalità di comunicazione e narrazione al pubblico volte alla migliore valorizzazione degli esiti della ricerca.

Fortificazioni militari repubblicane nell’area di Trieste (II-I secolo a.C.)

Responsabile: Federico Bernardini

Durata: 26 mesi (11/5/2024)

Contributo: € 9.204 (Fondo Scavi Ateneo + Fondi di Dipartimento)

Grazie all'applicazione del telerilevamento laser da piattaforma aerea, associato a indagini geofisiche, ricognizioni e scavi archeologici, sono stati identificati non lontano da Trieste alcuni dei più antichi accampamenti militari romani conosciuti. Il sistema di fortificazione, allineato di fronte all'Istria settentrionale, è costituito da un grande campo militare posto sul colle di San Rocco, affiancato da due strutture minori, quelle di Grociana piccola e Monte d’Oro. Il progetto intende approfondire la conoscenza di queste fortificazioni, del paesaggio archeologico circostante e dell’espansione romana a est di Aquileia. Gli accampamenti individuati offrono l’opportunità di studiare l’architettura militare romana di età repubblicana, testimoniata, per il II secolo a.C., quasi esclusivamente da pochi siti posti nella penisola iberica. Nello stesso tempo, il progetto mira a divulgare i risultati ottenuti anche tramite sistemi digitali innovativi come esperienze di realtà virtuale/aumentata e collezioni virtuali 3D di reperti significativi.

a) Dragon Stones Archaeological Project; b)Tophet of Bithia Archaeological Projec

Responsabile: Alessandra Gilibert

Durata: 78 mesi (scadenza 03/06/2027)

Contributo: € 18.000 (Fondo Scavi Ateneo + Fondi di Dipartimento)

Il Dragon Stones Archaeological Project studia i più antichi monumenti del Caucaso, le “Pietre del Drago” (in Armeno: vishap). Si tratta di imponenti stele di basalto decorate a rilievo con immagini di grandi pesci, coppie di gru e montoni dalle corna ritorte. Esse risalgono alla fine del V millennio a.C. e si rinvengono quasi esclusivamente in alta quota, tra i 2000 e i 3000 m slm, in Armenia e, in numero minore, nelle regioni vicine. L’età antichissima e la distribuzione in montagna rendono le Pietre del Drago un fenomeno unico nell’intero Vicino Oriente. Chi le ha erette? Con quali intenti simbolici e rituali? Attraverso la mobilitazione di quali forze sociali? Il progetto vuole rispondere a questi interrogativi, analizzando le dinamiche che hanno condotto alla creazione di straordinari paesaggi rituali monumentali d’epoca preistorica. Il punto di partenza è il sito di Karmir Sar, a 2850 m di altitudine, sul versante meridionale del M. Aragats, in Armenia – attualmente il luogo con la più alta concentrazione di Pietre del Drago a noi note (dodici), nonché uno straordinario laboratorio per lo studio della presenza antropica nei pascoli alpini dalle epoche più remote ai giorni nostri.

Il progetto "Tofet di Bithia" (Direttore dei Lavori sul Campo Stefano Floris - Direttore Scientifico Alessandra Gilibert) ha come oggetto il tofet del’antica città di Bithia (Domus de Maria – SU), fondata dai Fenici forse già alla fine dell’VIII sec. a.C. Il santuario è ubicato sull’isolotto di Su Cardolinu, spesso collegato alla terraferma mediante un tombolo.

Le ricerche nel sito sono riprese nell’ottobre 2021 ad opera della Missione dell’Università Ca’ Foscari, Venezia (direzione scientifica: Prof. Alessandra Gilibert; direzione dei lavori sul campo: Dr. Stefano Floris) in convenzione con il Comune di Domus de Maria, con l’obiettivo di:

- verificare l’esistenza o meno di un santuario tipo “tofet” a Su Cardolinu;

- definire i limiti cronologici della frequentazione dell'area;

- valutare la massima estensione spaziale e l'organizzazione interna del sito in relazione alla superficie totale dell'isolotto;

- esplorare lo sviluppo cronologico e storico del sito.

Il lavoro sul campo ha sinora previsto una ricognizione intensiva di superficie, lo scavo stratigrafico di un settore del campo d’urne e nell’area del sacello.

SPIN

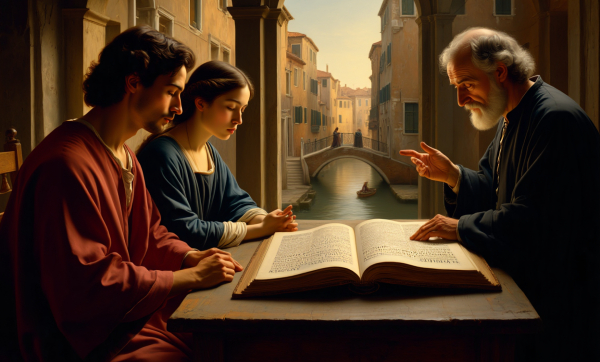

Writing, Reading and Speaking Greek in Venice (16th-XXth Centuries)

Responsabile: Caterina Carpinato

Durata: 18 mesi (scadenza 3/5/2026)

Contributo: € 11.500,00 (SPIN)

"Writing, reading and speaking Greek in Venice" è un progetto annuale di ricerca di Ateneo, nell’ambito dei finanziamenti SPIN 2024, coordinato da Caterina Carpinato, professoressa ordinaria di Lingua e letteratura neogreca, che coinvolge 8 studiose, un ricercatore appartenenti a diverse Università nazionali e straniere, e una esperta esterna docente di materie letterarie e latino in un istituto scolastico superiore. Nello specifico i componenti del gruppo di ricerca sono: Eugenia Liosatou, docente a contratto di Lingua neogreca presso l’Università Ca’ Foscari; Rosa Maria Piccione, professoressa associata diFilologia Classica, Università di Torino; Eirini Papadaki, professoressa associata di Filologia neogreca all’Università di Cipro (già visiting scholar all’Università Ca’ Foscari, a.a. 2024-25); Panagiota Tzivara, professoressa associata di Storia greca moderna dell’età della dominazione veneziana all’Università Dimokritos di Tracia (già visiting scholar all’Università Ca’ Foscari, a.a.2022-23); Eleni Karantzola, professoressa ordinaria di Linguistica greca, Università dell’Egeo; Katerina Tiktopoulou, professoressa ordinaria di Filologia neogreca, Università Aristotele di Salonicco (visiting scholar Università Ca’ Foscari, a.a. 2025-26); Jerneja Kavčič, professoressa ordinaria di Filologia greca, Università di Lubiana (network Eutopia); Francesco Scalora, ricercatore di Lingua e letteratura neogreca, Università di Padova; e Giovanna Carbonaro, docente di materie letterarie e latino presso l’Istituto Scolastico Superiore ‘Giovanni Verga’ (Modica, Rg),dottoressa di ricerca in Filologia neogreca presso l’Università di Cipro. Il progetto prevede incontri online e in presenza del gruppo di ricerca: da novembre 2024 a maggio 2025 sono stati svolti 4 incontri online e 9 incontri in presenza (come da locandine in allegato), che hanno avuto il patrocinio del Ministero degli Esteri di Grecia, dell’Ambasciata di Grecia a Roma, e di altre importanti istituzioni nazionali e internazionali. Nell’ambito del progetto sono state promosse anche iniziative didattiche rivolte a studenti e studentesse di istituti superiori (italiani e greci), sotto forma di incontri, laboratori didattici (PCTO 5 e 6 It’s Not Greek to me!) e di visite formative (mostra "L’oro dipinto: El Greco e la pittura veneto-cretese", a Palazzo Ducale, in data 16.5.2025). Il progetto prevede ancora 3 incontri del gruppo di ricerca online; ultimo incontro in presenza nell’autunno del 2025 e la pubblicazione nel 2026 di un volume open access per le edizioni Ca’Foscari, dal titolo "Leggere, scrivere, parlare greco a Venezia", con contributi (in lingua italiana e in inglese) a cura di tutti i partecipanti, finalizzato alla promozione della conoscenza sulla storia della lingua greca nel contesto veneziano (ma non solo) dal XV sec. ad oggi, con schede per l’utilizzo del materiale in ambito scolastico. Il gruppo di ricerca realizzerà un libro scientifico accessibile a docenti, studenti e studentesse delle scuole superiori e delle lauree triennali dei corsi in Lettere o inLingue e culture moderne.

The social life of phosphates. Work, health and environment in a Moroccan extractive territory

Responsabile: Francesco Vacchiano

Durata: 24 mesi (scadenza 3/5/2026)

Contributo: € 26.500 (SPIN)

Il progetto Phos.life studia la filiera del fosfato e le relazioni tra esseri umani e fosfati in Marocco da un punto di vista antropologico. Il Marocco possiede la più grande riserva mondiale stimata di fosfati ed è sede della principale compagnia di estrazione e produzione di fosfati al mondo. L'obiettivo della ricerca è indagare le dinamiche sociali connesse al processo estrattivo, al trasporto e alla lavorazione delle rocce fosfatiche nel Paese, con particolare attenzione a: 1) organizzazione del lavoro; 2) salute; 3) ambiente. Il progetto si propone di seguire i fosfati dall’estrazione alla spedizione internazionale, attraverso un’etnografia delle relazioni sociali che caratterizzano il settore. La ricerca, svolta in collaborazione con l’Université Internationale de Rabat e l’Université Sultan Moulay Slimane di Béni Mellal, intende contribuire a una riflessione sulla sostenibilità nel campo della produzione di fertilizzanti e aspira a elaborare un nuovo quadro teorico, metodologico e narrativo per affrontare le questioni ambientali e sociali legate alle risorse

Ancient Landscapes: Mapping the Historical Dynamics of Ancient Sicily

Responsabile: Stefania De Vido

Durata: 18 mesi (scadenza 3/5/2026)

Contributo: € 26.500 (SPIN)

Pensato come sviluppo al Progetto MAS (Mapping Ancient Sicily), AncLa offre uno strumento digitale open access, versatile e interoperabile per leggere e interpretare le esperienze di contatto e di trasformazione in Sicilia Occidentale tra VIII e V sec. a.C. a partire dall'analisi contestuale di tutto il complesso documentario disponibile e da una cartografia dinamica. Ponendosi all'interno delle coordinate teoriche di un approccio post coloniale e degli strumenti definiti dallo spatial turn, AncLa intende contribuire in maniera originale alla riflessione sulle forme delle relazioni tra i diversi soggetti attivi nell'area considerata, con particolare attenzione per la strutturazione degli insediamenti, le dinamiche economiche e sociali lette in rapporto alle risorse territoriali, le transizioni dei saperi.Il progetto è condotto in collaborazione con la Social Archeology and Gender Studies Research Unit (GRASEG) dell'Università Pompeu Fabra di Barcelona (Alleanza Eutopia), il Laboratorio SAET della Scuola Normale Superiore di Pisa, e il Gruppo di Ricerca Internazionale TeMAES. Membri del Progetto: Stefania De Vido (PI), Valentina Mignosa, Andrea Bertaiola

The Venetian population. A city and its activities in mid-eighteenth century

Responsabile: Luciano Pezzolo

Durata: 18 mesi (scadenza 3/5/2026)

Contributo: € 26.500 (SPIN)

La ricerca, in collaborazione con l'Università di Warwick, riguarda la trascrizione e l'elaborazione di alcuni censimenti di Venezia intrapresi negli anni Quaranta del XVIII secolo allo scopo di riscuotere la cosiddetta tassa dei ferai, il cui gettito doveva finanziare l'illuminazione pubblica della città. Il numero totale di nuclei familiari registrati è di circa 15.000 unità. La raccolta e l'elaborazione di questi dati consentiranno la creazione di una banca dati finalizzata alla realizzazione di un sito web. Il sito web permetterà ai visitatori di esplorare qualsiasi luogo della città e fornirà informazioni sugli abitanti, l'ubicazione dei negozi e le varie attività, nonché la struttura topografica della città. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i veneziani sul loro passato quotidiano, rafforzando così il legame tra la popolazione e l'ambiente urbano. Il sito web consentirà agli utenti di identificare le persone che vivevano nelle case quasi tre secoli fa, collegandole idealmente agli attuali abitanti.

Last update: 23/07/2025