Proteggere il patrimonio culturale dagli effetti di un conflitto armato: i racconti di due ‘visiting’, dal Sudan a Venezia grazie al progetto Erasmus+ ICM

Nuha Abdelhafiz Abdelaziz Abdalla e Sara Mohammed Mamon Ahmed sono rispettivamente ricercatrice e dottoranda presso il dipartimento di Archeologia dell’Università di Khartoum, in Sudan.

In questo momento, grazie al progetto Erasmus+ ICM, sono a Venezia, per trascorrere un periodo di studio e ricerca all’Università Ca’ Foscari.

Il Sudan è da due anni campo di battaglia per un terribile conflitto armato tra tra le Forze Armate Sudanesi e le Forze di Supporto Rapido (RSF) che sta causando, secondo i dati dell’UNHCR, una delle più gravi crisi umanitarie al mondo.

La presenza a Ca’ Foscari delle colleghe sudanesi mantiene viva la collaborazione tra il nostro Ateneo e le università del Sudan per la tutela del patrimonio culturale, anche mentre le attività di didattica e ricerca del Paese sono messe a durissima prova dal conflitto in corso. In alcuni casi le università sono state chiuse e occupate da gruppi armati, e di conseguenza anche le attività di ricerca - come quelle nel sito archeologico di Jebel Barkal, coordinate da Ca’ Foscari - si sono fermate.

“Negli ultimi due anni, sono stata attivamente coinvolta in iniziative volte a proteggere il patrimonio sudanese dai pericolosi effetti del conflitto armato - ci ha raccontato Nuha Abdelhafiz Abdelaziz Abdalla in un’intervista che abbiamo pubblicato qui - La misura più urgente per proteggere non solo la storia del Sudan, ma anche il suo presente e il suo futuro, è la cessazione immediata della guerra. Ogni ora che passa comporta nuove violazioni, la perdita di vite umane e la distruzione di elementi del patrimonio ineguagliabili, che non possono essere sostituiti. La tutela del patrimonio non significa solo difendere il passato: significa anche proteggere l’identità nazionale e l’essenza culturale del Sudan. Senza pace, non è possibile continuare gli sforzi per conservare questo patrimonio e trasmetterlo alle generazioni future.”

“Molti campus universitari hanno cessato di essere luoghi di apprendimento e conoscenza e sono diventati campi di battaglia e zone di conflitto - ha testimoniato Sara Mohammed Mamon Ahmed, nell’intervista pubblicata qui, dove racconta anche come, nonostante la situazione drammatica, alcune università sudanesi abbiano ripreso con determinazione le attività accademiche. - L’interruzione dei servizi internet, insieme allo sfollamento di studenti e docenti verso aree più sicure dentro e fuori del Sudan, ha provocato ulteriori impedimenti al percorso accademico di molti. L’impatto si è esteso a tutte le istituzioni di formazione e ricerca, in particolare nella capitale Khartoum, dove la guerra è scoppiata. La collaborazione tra l’Università di Khartoum e l’Università Ca’ Foscari Venezia nasce da un accordo di cooperazione abbozzato prima dello scoppio della guerra in Sudan. Pur con tante difficoltà, lo sviluppo dell’accordo è proseguito e la firma ufficiale si è avuta a guerra già iniziata. Questo risultato è stato possibile grazie all’impegno straordinario e convinto della Missione Archeologica Italiana attiva nel sito di Jebel Barkal, guidata dal Prof. Emanuele Ciampini e dalla direttrice sul campo, la dottoressa Francesca Iannarilli, in collaborazione con il Dipartimento di Archeologia dell’Università di Khartoum, rappresentato dal dott. Mohamed El Badri (capo dipartimento) e dalla dott.ssa Nuha Abdel Hafiz (responsabile delle relazioni internazionali). Per me, questa occasione è arrivata in un momento particolarmente difficile. Mi ha offerto un ambiente sicuro e stimolante per proseguire la mia ricerca, restituendomi quel clima formativo che mi era mancato negli ultimi due anni.”

Il programma Erasmus+ ICM

L'azione International Credit Mobility del programma Erasmus+ (programma quadro dell'UE per istruzione e formazione) sostiene periodi di mobilità per studio, docenza e formazione tra università europee e non europee nell'ambito di progetti di durata triennale finanziati dalle Agenzie Nazionali Erasmus+ per conto della Commissione Europea.

Nell'ambito della Call 2023, Ca' Foscari ha ricevuto un finanziamento per progetti di mobilità con 17 paesi, per un budget totale di € 677.250,00. Il progetto-paese Sudan ha come istituto partner l'Università di Khartoum e beneficia di un budget di 41.060,00 euro. Il progetto si inserisce nella più ampia strategia di Ateneo di avvio di progetti di cooperazione con l'Africa Subsahariana, e che nella medesima call Erasmus+ ICM vede coinvolti anche i progetti Camerun e Mozambico.

Nello specifico, il progetto Sudan si concentra sull'archeologia del Sudan e su temi di conservazione, protezione e digitalizzazione del patrimonio culturale, proseguendo e perseguendo le dinamiche di inclusione e multilinguismo che da sempre connotano UNIVE e la sua Missione Archeologica.

La tutela del patrimonio culturale in un paese in guerra. Intervista a Francesca Iannarilli

Francesca Iannarilli è docente a contratto di Egittologia e direttrice sul campo della Missione Archeologica Italiana in Sudan - Jebel Barkal. La tutela del patrimonio culturale in un paese in guerra è un’attività complessa che richiede un approccio multidisciplinare, una forte volontà politica, risorse adeguate e una stretta collaborazione a livello internazionale.

Ci può raccontare quali sono le sfide maggiori per gli enti e le istituzioni culturali coinvolte nella tutela?

Le difficoltà maggiori in questa fase storica del Sudan per chi come noi lavora – o tenta di lavorare – per la difesa del patrimonio sono connesse prevalentemente all’impossibilità di raggiungere il Paese. L’aeroporto di Khartoum è distrutto, come buona parte della capitale, e l’aeroporto di Port Sudan è stato attaccato da droni appena due settimane fa . Oltre a questa difficoltà pratica, l’Ambasciata italiana ha spostato la sua sede da Khartoum ad Addis Abeba subito dopo lo scoppio del conflitto, dunque l’Italia non ha più il suo caposaldo sul territorio (ma ciò vale anche per altri paesi europei).

Lavorare per l’archeologia, la memoria culturale e il patrimonio museale di un paese significa vivere in quel paese, almeno per alcuni mesi l’anno, e non avere l’opportunità di farlo limita moltissimo la nostra capacità di azione.

Una delle conseguenze di questa impossibilità è non ricevere più fondi per attività di scavo e restauro; dunque, riuscire a sostenere economicamente le spese connesse alla Missione (compensi per operai o ispettori sudanesi, affitti di magazzini per la conservazione dei reperti, materiali per il restauro…) diventa sempre più complicato.

La nostra collaborazione con le università e le autorità sudanesi – in particolare l’Università di Khartoum e il National Corporation for Antiquities and Museums of Sudan (NCAM) – è intatta e costante, ma non sempre fruttuosa. E questo non certamente a causa delle persone coinvolte: quando le risorse mancano, forse è possibile continuare a fare qualcosa, ma mai abbastanza.

Cosa è rimasto (se è rimasto) delle attività di scavo di ca’ Foscari in Sudan?

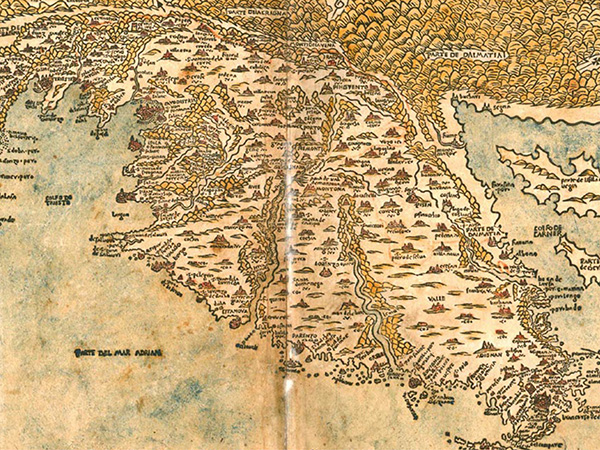

La Missione Archeologica Italiana in Sudan al Jebel Barkal, che Ca’ Foscari ha patrocinato e finanziato dal 2011, ha una lunga storia che affonda le sue radici negli anni Settanta del secolo scorso. Le attività della Missione si sono esplicate nell’arco di cinquant’anni, costruendo, non solo nell’area più direttamente connessa al sito archeologico (Jebel Barkal, attuale città di Karima), ma anche nella capitale Khartoum, una fitta rete di contatti con gli istituti di ricerca e le università locali. Questo scambio ininterrotto ha portato a notevoli risultati in campo archeologico, ma soprattutto didattico e divulgativo, grazie alla partecipazione di studenti sudanesi nello scavo e nella documentazione di reperti, all’organizzazione di workshop e seminari per i dipartimenti di archeologia delle università locali. Oggi, a due anni dallo scoppio del conflitto in Sudan, il sito di Jebel Barkal è fortunatamente salvo, perché collocato in un settore settentrionale del Paese non raggiunto dalle esplosioni e dai saccheggi che invece interessano la capitale. Tuttavia, le conseguenze dell’attuale situazione sociale e politica sono visibili anche lì: interi gruppi di famiglie si sono riversati al nord fuggendo da Khartoum e questo provoca una pressione occupazionale non trascurabile; i turisti locali che visitano il sito ogni venerdì sono sempre più numerosi e vanno dunque gestiti con prudenza; le condizioni atmosferiche non sono sempre generose e possono influire negativamente sulle antichità (in alcune stagioni le piogge sono state torrenziali e molti edifici del sito sono realizzati in mattoni di fango).

Le reti intessute dalla Missione Italiana negli anni consentono, però, di proseguire almeno un’attività minima di conservazione delle strutture (attraverso dei finanziamenti forniti al nostro ispettore dell’NCAM) e di scambio continuo con i colleghi sudanesi (tramite organizzazione di workshop, convegni, progetti solidali e, soprattutto, l’Erasmus+ attualmente in corso, di cui oggi beneficiano Sara e la prof.ssa Nuha, ma che consentirà anche ad altre due studentesse sudanesi di raggiungerci nel prossimo anno accademico).

Ci sono già progetti per la riapertura delle attività?

Purtroppo, in una situazione così instabile e con le difficoltà appena illustrate, è difficile prevedere una riapertura del cantiere che sia in sicurezza per gli specialisti e per gli eventuali studenti.

Allo stato attuale delle cose possiamo solo continuare a tenere vivo uno scambio costante con i nostri colleghi e le nostre colleghe sudanesi, un dialogo fecondo sulle possibili attività da intraprendere a fine conflitto, che ci permetta di arrivare preparati quando sarà finalmente possibile tornare nel “nostro Sudan”.