Le più antiche tracce di blu indaco su macine di 34mila anni fa

Un team di ricerca internazionale coordinato dall’Università Ca’ Foscari Venezia ha identificato su ciottoli di pietra risalenti al Paleolitico superiore la presenza di indigotina, un colorante blu, derivato dalle foglie di Isatis tinctoria L., una pianta biennale della famiglia delle Brassicaceae originaria del Caucaso, nota anche come guado.

È la prima volta che la molecola indigotina, un composto secondario blu, noto anche come indaco, viene individuata su reperti così antichi. La molecola si forma in seguito alla reazione tra l’ossigeno atmosferico e i precursori glicosidici naturali rilasciati dai vacuoli cellulari presenti nelle foglie di Isatis tinctoria L.. La scoperta dimostra che questa pianta, pur non essendo edibile, veniva intenzionalmente lavorata attraverso un processo complesso già 34mila anni fa.

Questa scoperta, pubblicata sulla rivista scientifica PLOS One, apre una finestra sulla complessità delle interazioni tra i primi Homo sapiens e la loro capacità di utilizzare le risorse vegetali, non solo come cibo, ma anche per funzioni complesse come la colorazione e l’uso medicinale. Isatis tinctoria L. è infatti storicamente nota per l’uso tintorio e medicinale.

«Invece di considerare le piante solo come risorsa alimentare, come spesso si tende a fare - spiega Laura Longo, archeologa all’Università Ca’ Foscari Venezia - questo studio ne evidenzia il ruolo all’interno di catene operative complesse, probabilmente legate alla trasformazione di materiali deperibili per il loro impiego in varie fasi della vita quotidiana dell’Homo sapiens di 34.000 anni fa. Il nostro approccio multi-analitico apre nuove prospettive per comprendere la sofisticazione tecnologica e culturale delle popolazioni del Paleolitico superiore, che sapevano sfruttare con competenza una risorsa inesauribile, quella dei vegetali, consapevoli del potere delle piante».

Gli strumenti in pietra del Caucaso

La scoperta è stata resa possibile da analisi microscopiche su antichi strumenti in pietra non scheggiata (ground stone tools) provenienti dalla grotta di Dzudzuana che si trova sulle pendici del Caucaso, in Georgia. Gli strumenti provengono da un livello del Paleolitico superiore datato a circa 34.000 anni fa, scavato negli anni 2000 nell’ambito di un progetto internazionale all’epoca coordinato da Ofer Bar-Yosef (Università di Harvard, USA), Tengiz Meshveliani, Nino Jakeli (Museo Nazionale della Georgia) e Anna Belfer-Cohen (Hebrew University di Gerusalemme, Israele).

La collezione di pietre è stata studiata e campionata da Longo al Museo Nazionale della Georgia, a Tbilisi. Longo ha poi condotto la ricerca insieme a Elena Badetti, professoressa di Chimica dell’ambiente e dei beni culturali di Ca’ Foscari, grazie a finanziamenti dalla statunitense The Leakey Foundation (USA) e dell’Unità di Archeologia Italiana, nel quadro delle attività del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), tramite l’Ufficio VI della DGDP (Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale – Contributi per Missioni Archeologiche, Antropologiche ed Etnologiche Italiane all’Estero).

Per il campionamento al Museo Nazionale della Georgia è stato curato da Ana Tetruashvili dell’Università Europea di Tbilisi, seguendo un protocollo rigoroso messo a punto dal team di Ca' Foscari. Questo metodo di lavoro ha permesso di applicare tecniche analitiche all'avanguardia.

La scoperta dei residui vegetali

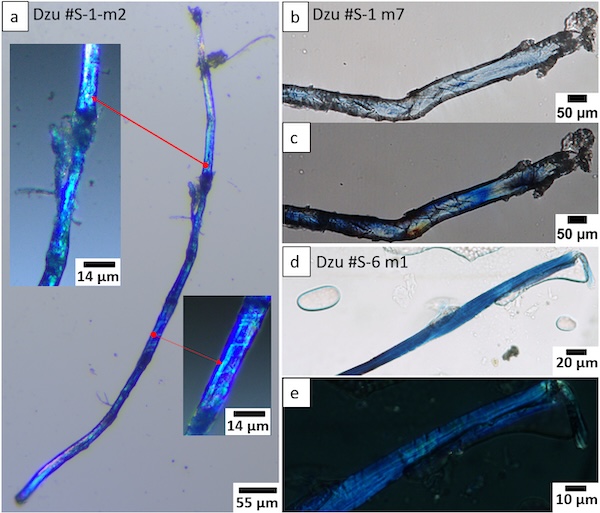

Lo studio inizialmente era dedicato a comprendere la funzione degli strumenti di pietra. In seguito, ha rivelato tracce di lavorazione meccanica di materiali morbidi e umidi, compatibili con materiali vegetali come le foglie. L’approfondimento dello studio dei residui vegetali con varie tecniche di microscopia (ottica e confocale) ha rivelato, del tutto inaspettatamente, la presenza di residui blu, talvolta in forma fibrosa, insieme a granuli di amido. Questi residui erano maggiormente concentrati nelle aree degli strumenti che mostravano segni evidenti di usura.

Per comprendere la natura di questi residui di colore blu sono state usate tecniche microspettroscopiche avanzate, in particolare Raman e Infrarosso (FTIR), che hanno individuato la presenza del cromoforo indigotina in numerosi residui archeologici. Queste analisi sono state rese possibili grazie alla strumentazione disponibile all’infrastruttura di ricerca SYCURI, a cui partecipa il Centro Interdipartimentale di ricerca per il Patrimonio Culturale (CIBA) dell’Università di Padova.

Ipotesi aperte: uso medicinale o colorante?

Una volta identificata la molecola responsabile del colore blu, è sorta una nuova sfida: comprendere come e perché questi residui si trovassero su quegli strumenti.

Il progetto di ricerca si è rivolto quindi all’analisi della porosità delle pietre, un fattore critico per la loro capacità di intrappolare e conservare residui biogenici. Per questo è stata utilizzata la luce di sincrotrone grazie alle analisi condotte alla linea SYRMEP di Elettra Sincrotrone, a Trieste. Sono stati analizzati frammenti microscopici degli strumenti archeologici e campioni più grandi delle repliche sperimentali tramite la tomografia micro-CT. L’analisi ha confermato la presenza di pori con volumetrie adatte a trattenere resti micrometrici.

Il team di Ca’ Foscari ha progettato quindi una serie di esperimenti replicativi (documentati in un video). Innanzitutto, serviva reperire materie prime litiche compatibili con quelle utilizzate dagli abitanti paleolitici della grotta di Dzudzuana. I ciottoli sono stati raccolti da Nino Jakeli nel greto del fiume Nikrisi, che scorre direttamente sotto la grotta. In seguito, sono stati svolti esperimenti controllati per lavorare meccanicamente diverse piante, incluse quelle usate per la produzione di fibre e quelle potenzialmente capaci di generare indigotina.

Gli esperimenti si sono svolti per tre estati (il periodo di raccolta della pianta del guado) presso Corte Badin (Marano di Valpolicella, Verona), dove le piante di Isatis tinctoria sono state coltivate dall’agricoltore locale Giorgio Bonazzi e macinate con ciottoli selezionati. I materiali ottenuti sono stati utilizzati per costruire la collezione di confronto che ha permesso di riconoscere le tracce d’uso e soprattutto i residui vegetali.

Questo approccio meticoloso e innovativo è stato fondamentale per far luce su l'uso precoce di composti di origine vegetale nel Paleolitico, aprendo nuove prospettive sul comportamento complesso delle popolazioni umane preistoriche.

Il team di ricercatrici e ricercatori ha messo a frutto una lunga e proficua collaborazione tra i gruppi di Venezia e di Padova. Per Ca’ Foscari: Laura Longo, Clarissa Cagnato, Giusi Sorrentino, Antonio Marcomini ed Elena Badetti, e per l’Universita’ di Padova: Mauro Veronese, Moreno Meneghetti, Alfonso Zoleo e Gilberto Artioli. Grazie al progetto ERC “Powerful Plants”, le collaborazioni di Ca’ Foscari si sono poi estese a Karen Hardy, dell’Università di Glasgow.